Genre

DRAME

Nationalités

Espagne55 / France60 / Roumanie / Russie

Titre VO : Canibal

Durée : 1h56

Date de sortie en France : 17/12/2014

Date de sortie en France : 17/12/2014

Thèmes

Réalisation

:

Manuel Martin CUENCA

Inspiration

:

D'après un roman de Humberto ARENAL

Prise de vues

:

Pau Esteve BIRBA

Musique

:

Eva VALINO

Interprétation

Récompenses

Nota

Dédicace : "En souvenir de ma mère".

Distributeur : Zootrope Films

Visa d'exp. : 135490

Résumé

Etre solitaire et rigoureux, le dénommé Carlos exerce la sobre et méticuleuse profession de tailleur haut de gamme, dans son ergonomique atelier de Grenade, situé en face de son domicile sis au second palier d'un petit immeuble traditionnel de la vieille ville, d'à peine trois étages. Cette apparente sérénité et cette paisible pondération cachent en fait un étrange et terrible secret, notre expert en tissus et coutures, dont les talents de coupe et de confection sont fort appréciés de la haute bourgeoisie ecclésiastique et locale, est en fait un discret tueur psychopathe qui découpe ses victimes féminines, avec minutie et virtuosité à destination de son congélateur, pour un prochain festin solitaire et charnel. C'est ainsi qu'une charmante nouvelle voisine d'origine roumaine, la blonde et pulpeuse Alexandra, séduisante masseuse à domicile, passera de vie à repas, après un passage obligé dans le retiré chalet montagnard où Carlos débite et dépèce ses appétissantes victimes. Tout ce tranchant rituel aux savoureuses perspectives gastronomiques commencera insidieusement à se gripper avec l'arrivée de Nina, la sœur jumelle de l'ancienne locataire de l'étage supérieur, pour laquelle notre tailleur anthropophage commence à éprouver de tendres sentiments, incitant à une consommation plus prosaïque et moins gloutonne.

Critiques et Commentaires

23934

Critique de

Jean-Claude

pour Cinéfiches

Note Cinéfiches : 15/20

Avec une parfaite élégance et une subtile sobriété, le metteur en scène fait volontairement l'impasse de toute scène explicitement gore, pour laisser à son brillant chef opérateur, Pau Esteve Birba, le soin de peaufiner une image glacée, sans fioriture esthétique ni digression sanglante, emmenant le spectateur quelque peu hypnotisé vers le limpide constat d'une monstruosité que nous partageons tous, symboliquement dans le rapport amoureux, avec sa charmante phraséologie et terminologie culinaires.

Critiques - Commentaires Public

8288

Critique de

Maxime Stintzy

7e FESTIVAL EUROPEEN DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG

Strasbourg, Texas

Oyez, oyez, bonnes gens, l’Apocalypse est à nos portes – et pas seulement celles des salles de cinéma strasbourgeoises où le FEFFS en expansion, comme pour en exorciser allègrement l’emprise, fit régner le Malin en majesté, des cinémas Star à l’UGC. ..

Ne percevez-vous point dans vos journaux du soir comme du matin le souffle et le vacarme de ses Cavaliers funestes lancés au grand galop sur notre fragile planète bleue ? Tous les quatre déjà ils sont là, bien reconnaissables : le blanc de la barbarie conquérante ; le rouge de la guerre civile, avec son sanglant cortège d’égorgés ; le noir de la famine et de la pénurie ; le pâle enfin de l’épidémie, vorace ambassadrice de la Mort toute-puissante. A moins qu’une tempête solaire ne les prenne de vitesse, puisqu’il suffirait d’une giclure plus véloce de plasma ionisé pour accomplir le Ravage jadis anticipé par René Barjavel et y précipiter, corps et biens, les vulnérables esclaves de la Fée Electricité que nous sommes hélas devenus.

Rappelés alors en festifs éclaireurs, les 4000 volontaires de notre si cathartique Zombie Walk, le samedi 13 septembre, par les rues laissées intactes de Strasbourg ? 13, forcément, comme le nombre de films en compétition pour l’Octopus d’Or, lesquels générèrent, avec les courts et les longs métrages des autres alléchantes sections (baptisées « crossovers », « midnight movies » ou « revivals »), 6000 entrées de plus, en dix jours, dans les salles – autant dire une déferlante, mais toute bénéfique, celle-là, et pareillement sympathique.

Aux antipodes, par conséquent, du « magnifique » (sic) tsunami de flammes accueilli sur les côtes australiennes par les derniers survivants de l’espèce humaine dans The Final Hours – douze au total – de leur compatriote Zak Hilditch. Pour une projection d’ouverture, le titre ne manquait ni d’ironie, ni d’à-propos. Malgré la jolie présence rédemptrice d’Angourie Rice (blonde fillette au cœur du chaos, sur le lointain modèle de Brigitte Fossey dans Jeux interdits), ce compte à rebours paradoxalement soporifique ne s’avéra en revanche guère représentatif de la très honorable qualité d’ensemble de la sélection, toujours concoctée avec amour par Daniel Cohen et Consuelo Holtzer, duo aguerri s’il en est. Combien plus puissant avait été, en effet, chez Mimi Leder et Lars Von Trier, le « deep impact » causé par la chute sur notre globe d’une météorite fatale ! Mais, issus principalement de la série B, les genres volontiers agglomérés du fantastique et de la science-fiction produisent davantage de déchets que les autres ; ils y puisent même une part non négligeable de leur charme et de leur insolence, inhérents au substrat primitif d’un art forain qu’ils pérennisent quand certains, mieux éduqués en apparence, s’obstinent à le renier.

Le Texan Tobe Hooper (71 ans), prestigieux Président cette année d’un Grand Jury retreint à deux confrères européens de proche obédience (l’Espagnol Juan Martinez Moreno, maintenant installé à Londres, et le Français Xavier Palud, responsable d’une récente Intrusion fantastique en Alsace, sous l’égide d’ARTE), ne pouvait certes nier, avec le recul du sourire entendu, une telle évidence. Crânement planté en 1981 dans l’effrayant territoire des Freaks, non loin de la Nightmare Alley< plus tard parcourue par Edmund Goulding (noire référence haut et fort revendiquée), son Funhouse en témoigne d’ailleurs assez bien : pour les amateurs français un second Massacre, dans le train fantôme cette fois-ci – l’illustre tronçonneuse (plusieurs fois brandie) du premier étant depuis devenue, jusqu’à notre Foire Saint Jean, une efficace attraction « live » de fin de parcours. Comme flambant neuve dans la version restaurée de son 40e anniversaire, celle-ci avait aussi recommencé à vrombir, ce printemps, sur la Croisette où nos deux directeurs du FEFFS happèrent son auteur pour le plus grand plaisir de leurs aficionados du cru, accourus nombreux à sa fort conséquente Masterclass du dimanche après-midi, au Star Saint Exupéry.

Accessible et jovial, humble et narquois, l’homme révéré derrière « Leatherface » nous l’affirma, en l’occurrence, à bon escient : « Pour faire de grands films d’horreur, il faut vivre des périodes troubles ». Ou y survivre. Tel fut son cas, lui l’enfant d’Austin que le hasard faillit faire naître dans une salle obscure. Travaillé tout à la fois par les spectres de la guerre, l’atroce exhibition des faits divers télévisés et l’éclatement d’un foyer en folie, il ne dut son salut mental qu’aux impérieux attraits du grand écran – un autre monde de fantaisie où l’on chante sous la pluie, où l’on ferraille sous cape et dont les magiciens s’appelaient Michal Curtiz, Stanley Donen ou Howard Hawks ( superviseur de La Chose), mais aussi Antonioni et Fellini. Serait-il pour autant devenu le pionnier inquiet, rural et fauché du « slasher » sans le choc décisif ressenti, le 22 novembre 1963, devant le plus court des films gore : 26 secondes horrifiques signées Abraham Zapruder où volait en éclats, avec le crâne de JFK, une certaine idée, fausse et ripolinée, de l’Amérique. A l’image tremblée de cette atterrante ligne de fracture, il y aura bien, une décennie plus tard, selon l’enseignant Jean-Baptiste Thoret (interlocuteur ad hoc de Tobe Hooper à Strasbourg), un « avant » et un « après » The Texas Chain Saw Massacre.

Difficile, de ce fait, pour ses jeunes compatriotes de venir se mesurer chez nous à la puissance d’ébranlement intacte du joyau brut livré (et disséqué) par le réalisateur de Poltergeist. Or ce sont deux nouvelles recrues du genre qui vaillamment nous arrivèrent d’Hollywood pour promouvoir chacune leur premier long métrage en compétition : Ana Lily Amirpour et Leigh Janiak. Tout parut, en l’occurrence, opposer la brune et la blonde, du tempérament au propos et de l’univers spécifique (urbain d’abord, sylvestre ensuite) à l‘esthétique – avec un avantage certain, quoique inopérant, pour l’Anglo-Iranienne, fraîche lauréate du Prix de la Révélation Cartier au 40e Festival du Cinéma Américain de Deauville.

A considérer sa science du cadre (au service d’un noir et blanc envoûtant et désolé), l’éclectisme très « tarantinesque » de ses choix musicaux (préalables aux images) et l’offensive vigueur de ses saillies verbales, nul doute n’est plus permis : cette diablesse-là saura se montrer artiste jusqu’au bout des griffes. Un peu trop, peut-être… Avec A Girl Walks Home Alone At Night (titre combien prometteur), elle prend la pause et son temps pour nous conter, en langue perse, sa spleenétique histoire de justicière dans la ville californienne de Taft, sinistre autant que sinistrée et rebaptisée, non sans raison, Bad City. L’or sous les derricks grippés s’y avère aussi noir que ses âmes en rade, à l’instar du tchador de l’alter ego vampirique d’Ana Lily Amirpour (l’insondable actrice Sheila Vand, qu’elle double en skateboard, de dos), entrouvert sur une marinière volée à la Jean Seberg d’A bout de souffle – « la seule chose à sauver dans le cinéma de Godard », selon l’insolente émule de David Lynch.

Plus modestement, sa rivale américaine de Honeymoon ne prétendait pas snober, par son petit cauchemar nuptial en forêt, les codes (trop ?) attendus du genre, entre fantastique insidieux et science-fiction. Réduit à deux jeunes couples dévastés (par l’emprise d’une puissance extra-terrestre sur leur élément féminin respectif), le casting à moitié britannique du film demeure son atout majeur sous la sensible direction de Leigh Janiak. Aux côtés de Rose Leslie (Ygritte dans Game of Thrones), on y retrouve, de l’euphorie à l’inquiétude, l’attachant Harry Treadaway du Hideaways d’Agnès Merlet, Méliès d’Argent en 2012.

Ce passeport européen pour le Festival de Sitges fut cette année de plein droit octroyé à Manuel Martin Cuenca, natif d’Almeria. Point de féroce équarrissage dans ses tendres et suggestives Amours cannibales qui nous transportent à pas de loup chez un tailleur solitaire de Grenade, fervent catholique, loin des sauvages contrées amazoniennes ou texanes de Ruggero Deodato et Tobe Hooper. Ce dernier sut pourtant goûter à sa juste valeur le mets raffiné – et de ce fait différemment dérangeant – qui lui fut ici servi avec une rare élégance par le chef opérateur Pau Esteve Birba (lauréat d’un Goya), présent dans la salle, et l’acteur Antonio de la Torre (cher à Pedro Almodovar), prodigieux d’intensité.

Moins accompli, quoique indéniablement poignant et spectaculaire, nous apparut le White God hongrois de Kornel Mundruczo. Son fragile Octopus d’Or, trophée de verre soufflé à Biot, vint s’ajouter au Grand Prix cannois d’Un Certain Regard, récompensant une fable de la difficile « réconciliation » finale entre les humains et leurs prétendus « meilleurs amis » les chiens. Tels les faux morts-vivants à Strasbourg, on y voit 280 bâtards (dressés six mois durant) s’échapper glorieux de leur fourrière pour terroriser les rues de Budapest, sur les traces de tous les maîtres indignes qui les ont abandonnés ou martyrisés, pervertis et instrumentalisés. Au-delà du clin d’œil manifeste au White Dog (1982) de Samuel Fuller, l’allégorie politique pèse parfois aussi lourd que, lors de certains moments intimes, l’inutile caméra à l’épaule, mais les séquences d’anthologie (parfois étrangement disneyennes) qui jalonnent la double quête de Hagen (brave berger « croisé » de sharpei et de labrador) et Lili (petite trompettiste fugueuse) sont assez belles pour emporter l’adhésion.

Tout premier récipiendaire du même trophée pour Vinyan en 2008, le fidèle Fabrice Du Welz dut quant à lui se contenter d’une adéquate Mention Spéciale pour le deuxième volet de sa trilogie ardennaise (après Calvaire, multi-primé à Gérardmer en 2005) interprétée par l’affolant Laurent Lucas : Alleluia, un thriller passionnel et volontiers grand-guignolesque qui constitue, en réalité, la quatrième version cinématographique de la fuite en avant fatale de Martha Beck et Raymond Fernandez, les tristement célèbres «Tueurs de la Lune de Miel » (« The Lonely Heart Killers » en Amérique), électrocutés à Sing Sing le 8 mars 1951.

En notre siècle de galopante horreur numérique, nous laisserons du moins à son réalisateur belge le mot de la fin. Interrogé sur son obstination à tourner en 16 mm, il eut cette réponse, simple et cinglante à la fois : « Parce que je suis cinéaste et que je fais des films ». A méditer.

Strasbourg, Texas

Oyez, oyez, bonnes gens, l’Apocalypse est à nos portes – et pas seulement celles des salles de cinéma strasbourgeoises où le FEFFS en expansion, comme pour en exorciser allègrement l’emprise, fit régner le Malin en majesté, des cinémas Star à l’UGC. ..

Ne percevez-vous point dans vos journaux du soir comme du matin le souffle et le vacarme de ses Cavaliers funestes lancés au grand galop sur notre fragile planète bleue ? Tous les quatre déjà ils sont là, bien reconnaissables : le blanc de la barbarie conquérante ; le rouge de la guerre civile, avec son sanglant cortège d’égorgés ; le noir de la famine et de la pénurie ; le pâle enfin de l’épidémie, vorace ambassadrice de la Mort toute-puissante. A moins qu’une tempête solaire ne les prenne de vitesse, puisqu’il suffirait d’une giclure plus véloce de plasma ionisé pour accomplir le Ravage jadis anticipé par René Barjavel et y précipiter, corps et biens, les vulnérables esclaves de la Fée Electricité que nous sommes hélas devenus.

Rappelés alors en festifs éclaireurs, les 4000 volontaires de notre si cathartique Zombie Walk, le samedi 13 septembre, par les rues laissées intactes de Strasbourg ? 13, forcément, comme le nombre de films en compétition pour l’Octopus d’Or, lesquels générèrent, avec les courts et les longs métrages des autres alléchantes sections (baptisées « crossovers », « midnight movies » ou « revivals »), 6000 entrées de plus, en dix jours, dans les salles – autant dire une déferlante, mais toute bénéfique, celle-là, et pareillement sympathique.

Aux antipodes, par conséquent, du « magnifique » (sic) tsunami de flammes accueilli sur les côtes australiennes par les derniers survivants de l’espèce humaine dans The Final Hours – douze au total – de leur compatriote Zak Hilditch. Pour une projection d’ouverture, le titre ne manquait ni d’ironie, ni d’à-propos. Malgré la jolie présence rédemptrice d’Angourie Rice (blonde fillette au cœur du chaos, sur le lointain modèle de Brigitte Fossey dans Jeux interdits), ce compte à rebours paradoxalement soporifique ne s’avéra en revanche guère représentatif de la très honorable qualité d’ensemble de la sélection, toujours concoctée avec amour par Daniel Cohen et Consuelo Holtzer, duo aguerri s’il en est. Combien plus puissant avait été, en effet, chez Mimi Leder et Lars Von Trier, le « deep impact » causé par la chute sur notre globe d’une météorite fatale ! Mais, issus principalement de la série B, les genres volontiers agglomérés du fantastique et de la science-fiction produisent davantage de déchets que les autres ; ils y puisent même une part non négligeable de leur charme et de leur insolence, inhérents au substrat primitif d’un art forain qu’ils pérennisent quand certains, mieux éduqués en apparence, s’obstinent à le renier.

Le Texan Tobe Hooper (71 ans), prestigieux Président cette année d’un Grand Jury retreint à deux confrères européens de proche obédience (l’Espagnol Juan Martinez Moreno, maintenant installé à Londres, et le Français Xavier Palud, responsable d’une récente Intrusion fantastique en Alsace, sous l’égide d’ARTE), ne pouvait certes nier, avec le recul du sourire entendu, une telle évidence. Crânement planté en 1981 dans l’effrayant territoire des Freaks, non loin de la Nightmare Alley< plus tard parcourue par Edmund Goulding (noire référence haut et fort revendiquée), son Funhouse en témoigne d’ailleurs assez bien : pour les amateurs français un second Massacre, dans le train fantôme cette fois-ci – l’illustre tronçonneuse (plusieurs fois brandie) du premier étant depuis devenue, jusqu’à notre Foire Saint Jean, une efficace attraction « live » de fin de parcours. Comme flambant neuve dans la version restaurée de son 40e anniversaire, celle-ci avait aussi recommencé à vrombir, ce printemps, sur la Croisette où nos deux directeurs du FEFFS happèrent son auteur pour le plus grand plaisir de leurs aficionados du cru, accourus nombreux à sa fort conséquente Masterclass du dimanche après-midi, au Star Saint Exupéry.

Accessible et jovial, humble et narquois, l’homme révéré derrière « Leatherface » nous l’affirma, en l’occurrence, à bon escient : « Pour faire de grands films d’horreur, il faut vivre des périodes troubles ». Ou y survivre. Tel fut son cas, lui l’enfant d’Austin que le hasard faillit faire naître dans une salle obscure. Travaillé tout à la fois par les spectres de la guerre, l’atroce exhibition des faits divers télévisés et l’éclatement d’un foyer en folie, il ne dut son salut mental qu’aux impérieux attraits du grand écran – un autre monde de fantaisie où l’on chante sous la pluie, où l’on ferraille sous cape et dont les magiciens s’appelaient Michal Curtiz, Stanley Donen ou Howard Hawks ( superviseur de La Chose), mais aussi Antonioni et Fellini. Serait-il pour autant devenu le pionnier inquiet, rural et fauché du « slasher » sans le choc décisif ressenti, le 22 novembre 1963, devant le plus court des films gore : 26 secondes horrifiques signées Abraham Zapruder où volait en éclats, avec le crâne de JFK, une certaine idée, fausse et ripolinée, de l’Amérique. A l’image tremblée de cette atterrante ligne de fracture, il y aura bien, une décennie plus tard, selon l’enseignant Jean-Baptiste Thoret (interlocuteur ad hoc de Tobe Hooper à Strasbourg), un « avant » et un « après » The Texas Chain Saw Massacre.

Difficile, de ce fait, pour ses jeunes compatriotes de venir se mesurer chez nous à la puissance d’ébranlement intacte du joyau brut livré (et disséqué) par le réalisateur de Poltergeist. Or ce sont deux nouvelles recrues du genre qui vaillamment nous arrivèrent d’Hollywood pour promouvoir chacune leur premier long métrage en compétition : Ana Lily Amirpour et Leigh Janiak. Tout parut, en l’occurrence, opposer la brune et la blonde, du tempérament au propos et de l’univers spécifique (urbain d’abord, sylvestre ensuite) à l‘esthétique – avec un avantage certain, quoique inopérant, pour l’Anglo-Iranienne, fraîche lauréate du Prix de la Révélation Cartier au 40e Festival du Cinéma Américain de Deauville.

A considérer sa science du cadre (au service d’un noir et blanc envoûtant et désolé), l’éclectisme très « tarantinesque » de ses choix musicaux (préalables aux images) et l’offensive vigueur de ses saillies verbales, nul doute n’est plus permis : cette diablesse-là saura se montrer artiste jusqu’au bout des griffes. Un peu trop, peut-être… Avec A Girl Walks Home Alone At Night (titre combien prometteur), elle prend la pause et son temps pour nous conter, en langue perse, sa spleenétique histoire de justicière dans la ville californienne de Taft, sinistre autant que sinistrée et rebaptisée, non sans raison, Bad City. L’or sous les derricks grippés s’y avère aussi noir que ses âmes en rade, à l’instar du tchador de l’alter ego vampirique d’Ana Lily Amirpour (l’insondable actrice Sheila Vand, qu’elle double en skateboard, de dos), entrouvert sur une marinière volée à la Jean Seberg d’A bout de souffle – « la seule chose à sauver dans le cinéma de Godard », selon l’insolente émule de David Lynch.

Plus modestement, sa rivale américaine de Honeymoon ne prétendait pas snober, par son petit cauchemar nuptial en forêt, les codes (trop ?) attendus du genre, entre fantastique insidieux et science-fiction. Réduit à deux jeunes couples dévastés (par l’emprise d’une puissance extra-terrestre sur leur élément féminin respectif), le casting à moitié britannique du film demeure son atout majeur sous la sensible direction de Leigh Janiak. Aux côtés de Rose Leslie (Ygritte dans Game of Thrones), on y retrouve, de l’euphorie à l’inquiétude, l’attachant Harry Treadaway du Hideaways d’Agnès Merlet, Méliès d’Argent en 2012.

Ce passeport européen pour le Festival de Sitges fut cette année de plein droit octroyé à Manuel Martin Cuenca, natif d’Almeria. Point de féroce équarrissage dans ses tendres et suggestives Amours cannibales qui nous transportent à pas de loup chez un tailleur solitaire de Grenade, fervent catholique, loin des sauvages contrées amazoniennes ou texanes de Ruggero Deodato et Tobe Hooper. Ce dernier sut pourtant goûter à sa juste valeur le mets raffiné – et de ce fait différemment dérangeant – qui lui fut ici servi avec une rare élégance par le chef opérateur Pau Esteve Birba (lauréat d’un Goya), présent dans la salle, et l’acteur Antonio de la Torre (cher à Pedro Almodovar), prodigieux d’intensité.

Moins accompli, quoique indéniablement poignant et spectaculaire, nous apparut le White God hongrois de Kornel Mundruczo. Son fragile Octopus d’Or, trophée de verre soufflé à Biot, vint s’ajouter au Grand Prix cannois d’Un Certain Regard, récompensant une fable de la difficile « réconciliation » finale entre les humains et leurs prétendus « meilleurs amis » les chiens. Tels les faux morts-vivants à Strasbourg, on y voit 280 bâtards (dressés six mois durant) s’échapper glorieux de leur fourrière pour terroriser les rues de Budapest, sur les traces de tous les maîtres indignes qui les ont abandonnés ou martyrisés, pervertis et instrumentalisés. Au-delà du clin d’œil manifeste au White Dog (1982) de Samuel Fuller, l’allégorie politique pèse parfois aussi lourd que, lors de certains moments intimes, l’inutile caméra à l’épaule, mais les séquences d’anthologie (parfois étrangement disneyennes) qui jalonnent la double quête de Hagen (brave berger « croisé » de sharpei et de labrador) et Lili (petite trompettiste fugueuse) sont assez belles pour emporter l’adhésion.

Tout premier récipiendaire du même trophée pour Vinyan en 2008, le fidèle Fabrice Du Welz dut quant à lui se contenter d’une adéquate Mention Spéciale pour le deuxième volet de sa trilogie ardennaise (après Calvaire, multi-primé à Gérardmer en 2005) interprétée par l’affolant Laurent Lucas : Alleluia, un thriller passionnel et volontiers grand-guignolesque qui constitue, en réalité, la quatrième version cinématographique de la fuite en avant fatale de Martha Beck et Raymond Fernandez, les tristement célèbres «Tueurs de la Lune de Miel » (« The Lonely Heart Killers » en Amérique), électrocutés à Sing Sing le 8 mars 1951.

En notre siècle de galopante horreur numérique, nous laisserons du moins à son réalisateur belge le mot de la fin. Interrogé sur son obstination à tourner en 16 mm, il eut cette réponse, simple et cinglante à la fois : « Parce que je suis cinéaste et que je fais des films ». A méditer.

8286

Critique de

Maxime Stintzy

Etymologiquement, le cannibalisme devrait se trouver circonscrit aux Caraïbes. Mais, en dépit de ses vertus autarciques, ce mode de consommation rituel s’est, comme bien d’autres, mondialisé à outrance – sur les écrans beaucoup plus que dans nos vies dévorantes et au sens « premier » du terme, tout du moins. Car enfin n’importe-t-il pas aujourd’hui d’avoir la niaque ou la dent dure (souvent les deux) pour éviter de se faire bouffer tout cru ?

Quant au cinéma, il affiche très clairement le menu (pas toujours ragoûtant) depuis les années 70. Depuis qu’avec Charles Manson et aux dépens de Polanski, durant l’été 69, quelques hippies mal embouchés se mirent à charcuter les « pigs » huppés à « pattes d’eph », confondant retour à la nature et concours de sauvagerie. On put ainsi assister à l’éclosion sanglante d’un sous-genre de l’« horror movie » initié dans des registres différents, en noir et en blanc, puis en couleur, par deux maîtres américains : George Romero (La Nuit des morts-vivants, 1968) et Tobe Hooper (Massacre à la tronçonneuse, 1974), présidents successifs (en 2011 et 2014) du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Il fallut toutefois attendre une décennie pour voir l’anthropophagie gagner les studios-cuisines du vieux continent et gravir en belle compagnie (celle, seins nus, de la Suissesse Ursula Andress), sous la conduite de Sergio Martino, La Montagne du Dieu cannibale. Mais, comme dans le fameux homonyme de Ruggero Deodato, devenu deux ans après l’expert en la matière, et les resucées strictement alimentaires vite emballées par leurs compatriotes Umberto Lenzi (L’Avion de l’Apocalypse, La Secte des Cannibales et Cannibal Ferox) ou Bruno Mattei (Horror Cannibal 1 et 2), l’ambiance exotique demeurait prudemment de mise, entre Malaisie et Amazonie. La clientèle d’amateurs pouvait donc digérer tranquille.

On mesure alors mieux l’effet produit en 1991 par deux œuvres pourtant fort dissemblables qui, tout en transcendant la nauséeuse tambouille habituelle, importèrent au cœur de nos sociétés occidentales la hantise hélas bien réelle (des faits divers tragiques s’en feront ensuite l’écho) de cette pratique barbare : une mise en bouche poétique et un thriller à jamais emblématique, Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme (d’après un best-seller de Thomas Harris), multi-oscarisé et dominé par le très parlant Hannibal Lecter d’Anthony Hopkins – personnage d’ailleurs issu, rappelons-le, du même « modèle » que le Leatherface de Tobe Hooper, à savoir le vrai « serial killer » nécrophile Ed Gein (1906-1984), dit « le boucher de Plainfied ». Aux Etats-Unis suivront, outre son « sequel » obligé ( de Ridley Scott, 2001) et ses deux plus dispensables « prequels » (Dragon Rouge de Brett Ratner et Hannibal Rising de Peter Webber), des films aussi sombres et soignés que La Route (2009), fable post-apocalyptique de John Hillcoat, ou We Are What We Are (2013) de Jim Mickle, remake « fondamentaliste » de «Ne nous jugez pas (commis à Mexico par Jorge Michel Grau en 2010) et premier « scandale » (public et critique) dans l’histoire du Festival de Deauville ; en France, Marina de Van et Béatrice Dalle, les pulpeuses carnassières de Dans ma peau (version autophage du motif) et Trouble Every Day, cru 2001, avant le lugubre abattoir humain des Frontière (s) explorées au nord par Xavier Gens en 2007.

Pays à la pointe du fantastique depuis le tournant du XXIe siècle (sans compter l’avènement des Autres d’Alejandro Amenabar, trois Grands Prix et cinq Prix du Jury collectés à Gérardmer), l’Espagne ne s’était en revanche guère distinguée dans un domaine d’appétence pourtant peint sur toile avec quel éclat, dès 1820, par Francisco Goya. Tableau gore, au demeurant, que son terrible « Saturne dévorant ses enfants », à l’image abâtardie du Mondo Cannibale (1980) selon Jesus Franco ou du trop contagieux REC (2008), cosigné Jaume Balaguero et Paco Plaza.

Or –troublante coïncidence ! – malgré l’attribution d’un Goya mérité de la meilleure photographie à son jeune chef opérateur Pau Esteve Birba (d’abord cameraman sur Buried et The Awakening), rien de tout cela ne subsiste chez Manuel Martin Cuenca, venu de l’aride Almeria (décor d’un autre genre pour Sergio Leone) ; il serait même indécent d’espérer de ses Amours cannibales, si alléchantes puissent-elles paraître, un supplément d’hémoglobine et de chair fraîche.

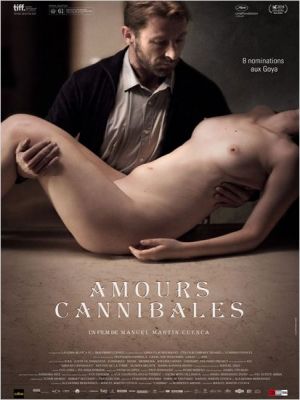

Suggestion : voilà, contre toute attente, le maître mot, l’option retenue par ce cinéaste austère dans son cinquième et meilleur long métrage. Sujétion aussi, certes, mais du prédateur, davantage que de ses proies de hasard, à la stricte observance de la liturgie catholique, aux non moins rigoureuses exigences de son double artisanat (public et clandestin), à son régime alimentaire exclusivement carnivore, aux froides pulsions qui l’animent et à la vie monacale qu’inoffensif et tranquille en apparence il s’impose. Tailleur d’excellente réputation à Grenade, Carlos découpe en effet ses précieuses étoffes avec la même minutie, le même amour de la belle ouvrage, qu’il tranche, hors-champ, les tissus corporels de ses victimes féminines. Les unes sont étendues, en semaine, sur la table de sa boutique à l’ancienne, les autres religieusement allongées, nues et à peine occises, sur celle de l’atelier fort bien pourvu du chalet isolé où il se réfugie le week-end (comme en témoigne la belle affiche du film, pastiche d’une pietà inversée). Et s’il nous suffira d’entendre les coups de hachoir, rien qu’une fois, nous assistons néanmoins à deux mémorables scènes d’assassinat nocturne (un accident d’automobile provoqué en rase campagne et un bain de minuit interrompu sous la dune), d’autant plus percutantes que l’homme seul y frappe deux tourtereaux, dans chaque cas, et que la violence attendue de ce Canibal (titre original espagnol) s’avère réduite à la portion congrue.

Mais le singulier exploit ici accompli par l’auteur (cosignataire du scénario avec Alejandro Hernandez, sur un canevas de l’écrivain cubain Humberto Arenal, mort en 2012 à l’âge de 86 ans) consiste à nous attacher « insensiblement » à son élégant et mystérieux protagoniste, aussi indéfendable soit-il. La manipulation du spectateur opère dès l’exemplaire séquence d’ouverture qui, rompant soudain avec l’apparente objectivité du long plan fixe en plongée sur une station-service, lointain îlot de lumière dans les ténèbres, le surprend en l’invitant à partager, d’un simple panoramique, le point de vue du tueur garé au volant de sa voiture et prêt à prendre en chasse, depuis une colline, l’unique véhicule à l’arrêt devant la pompe.

Présentations faites dans un fossé (fatal pour le couple de clients), Manuel Martin Cuenca s’ingénie à aiguiser davantage encore notre appétit : peu friand d’excès grand-guignolesques, il préfère nous offrir une leçon solennelle de gastronomie, de la cuisson d’un steak de femme finement préparé à sa lente et silencieuse dégustation. Le Docteur Jekyll ne se dédouble plus en Mister Hyde, il se confond avec lui. Allant jusqu’au bout de son fervent besoin de communion spirituelle, le metteur en scène semble même absoudre, par la suite, ce paroissien si pratiquant, adepte des processions mariales, lorsqu’il l’accompagne à l’église et confronte la mémoire latente de ses crimes nourriciers aux paroles de l’eucharistie, littéralement reçues et appliquées : « Ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous ». Comment ne pas alors esquisser un sourire et méditer sur le sens du sacrifice, consenti ou perverti et ravivé de génération en génération ?

Il acquiert du reste une dimension nouvelle, paradoxale, quand enfin le tailleur (lui aussi virginal) s’éprend de la jolie jumelle de son ex-voisine du dessus, une Roumaine qu’il avait abritée, puis ingérée, et qu’il en perd son instinct de chasseur et sa coupable fringale. A l’instar de Kim Novak dans Vertigo, l’actrice Olimpia Melinte incarne, tantôt candide, tantôt inquiète, Alexandra la brune et Nina la blonde, accroissant le trouble du spectateur et, par voie de conséquence, sa capacité d’identification au « cannibale », son aptitude à sombrer toujours plus avant dans les périlleuses profondeurs de son être énigmatique. Il y est bien sûr aidé par l’interprétation magistrale d’Antonio de la Torre, fascinant d’intense minimalisme. Le célèbre acteur andalou (pilote des Amants passagers chez Pedro Amodovar et clown joyeux de la Balada Triste d’Alex de la Iglesia) apporte en outre sa caution non négligeable à ce dérangeant joyau cinématographique : dans Gordos (2009) de Daniel Sanchez Arevalo, il n’avait pas hésité à prendre 33 kilos pour camper Enrique, un obèse en thérapie ; là, il a eu la suprême intelligence de dégraisser son jeu jusqu’à l’os, devenant, dans sa rigide et pourtant palpitante opacité, l’ombre de Carlos et la nôtre à la fois.

Mais, imprégnées de catholicisme et magnifiées par la splendeur picturale de ses clairs-obscurs (dignes du Siècle d’or espagnol), ces Amours cannibales trouvent leur ultime accomplissement dans la conciliation impossible a priori de Bresson et Hitchcock, Lynch et Bunuel. Désirer, c’est consommer, nous susurrent--elles, et aimer, se consumer.

Bibliographie

- Positif n° 647

- L'Écran Fantastique : n° 358 et n° 365

- L'annuel du Cinéma 2015