Genre

FILM HISTORIQUE

Nationalités

France60 / Allemagne5

Durée : 1h24

Date de sortie en France : 05/03/2014

Date de sortie en France : 05/03/2014

Thème

Réalisation

:

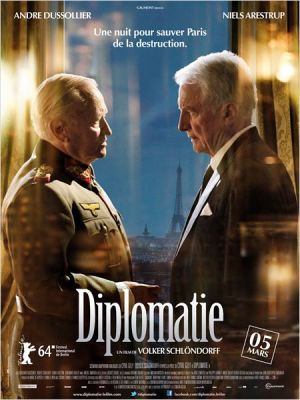

Volker SCHLÖNDORFF

Inspiration

:

D'après une pièce de théâtre de Cyril GELY

Prise de vues

:

Michel AMATHIEU

Musique

:

Jörg LEMBERG

Interprétation

Distributeur : Gaumont

Visa d'exp. : 130298

Résumé

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la suite du Général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel ... sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.

Source : Matériel de presse

Critique

Critiques - Commentaires Public

8124

Critique de

L.Ventriloque

Note : 19/20

19,5/20 : Théâtre filmé, partie d'échecs, pure invention, déjà la pièce de Cyril Gély faisait jaser, alors le film avec son hôtel mythique, ce général von Choltitz (Niels Arestrup) au téléphone, qui tourne et vire... Il faut bien l'observer cependant... Attendre une certaine porte d'où jaillit le Consul de Suède Nordling (André Dussolier) dont on se demande comment il n'a pas été liquidé tout de suite. Les deux en présence, tout change. La mise en scène, l'interprétation, les dialogues, la caméra passe de l'un à l'autre et on se dit que ça va d'abord "chauffer". D'un bord, une montée d'hystérie rendant caricature de soi-même (les soldats !), de l'autre, une tractation surréaliste de prime abord, sauf que ça démange d'y croire. Paris, sa population, ses chats, ses chiens, ses monuments, une ville indestructible (rien n'interdisant de penser à Hiroshima et Nagasaki, ces deux désastres bien réels). Ainsi, le 25 août 1944 parisien se serait limité à un cessez-le-feu, à une décision personnelle d'un général, peu importe puisque les alliés y entraient... L'adaptation cinématographique (comme la pièce) a beau sembler hasardeuse aux spécialistes de l'Histoire, ses personnages croustillants en font un vrai cours. Et puis s'ajoute cette diplomatie, ce qu'on n'aurait pas osé imaginer face aux SS... Autre point fort, l'occasion de méditer sur l'effrayant "les enfants des autres ou les miens" qui reprend du service dans les sociétés en sévère régression !

8106

Critique de

Maxime Stintzy

Quoique essentiel, cet épisode trop méconnu de notre destinée patrimoniale n’avait jusqu’alors alimenté sur la toile, en 1966, qu’une des scintillantes flammèches couvées par René Clément au cœur de Paris brûle-t-il ?, glorieux défilé de vedettes francilien dans la droite ligne des marqueteries historiques de Sacha Guitry. Certes aiguillonné par un autre dramaturge de chez nous, bien vivant et expert lui aussi en monstres sacrés, le plus français des grands cinéastes d’outre-Rhin vient aujourd’hui fort opportunément corriger notre coupable amnésie partielle.

Les contraintes financières actuelles du théâtre privé ont parfois du bon : en investissant celui de la Madeleine il y a trois ans, Cyril Gély avait opté pour le modèle réduit du Souper (servi naguère par son confrère Jean-Claude Brisville avec le succès que l’on sait) plutôt que pour les fastes indécents d’un banquet de débâcle, préférant d’ailleurs au si vain (et prévertien) « dîner de têtes » l’intimidante intimité d’un tête-à-tête (ou presque), la vigueur à l’enflure et le condensé au soufflé. Les amoureux des planches et des grandes figures lui devaient en l’occurrence déjà, grâce à Signé Dumas, l’intrusive découverte d’un long duel littéraire entre l’illustre mulâtre et son nègre Auguste Maquet, plus obscur par définition, puis les cinéphiles, le captivant partenariat de Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, leurs réincarnations sous l’objectif de Safy Nebbou (devenu L’Autre Dumas en 2010).

Protagonistes à parts égales de ce providentiel assaut de Diplomatie (la veille de celui, somme toute moins périlleux, d’une capitale livrée intacte aux troupes alliées), Niels Arestrup – Dietrich von Choltitz – et André Dussollier – Raoul Nordling – le furent quant à eux dès la création de la pièce, comme de juste triomphale. Son destinataire du 7e Art, qui n’avait alors point goûté le bonheur de les applaudir, put largement se rattraper sur le plateau en ne les changeant pas, malgré quelques indispensables arrangements de « cinéaste allemand autocrate » (de son propre aveu) : la voix-off rétrospective d’emblée confiée au second (ainsi dépositaire du sacro-saint point de vue) ; l’intermittent (et indécelable) doublage germanique du premier, au début ; la réduction des échanges téléphoniques ; l’invention poignante de l’ingénieur français commis au plan de dynamitage des monuments parisiens (Jean-Marc Roulot, second rôle crispé, mais in fine décisif) ; des images d’actualités bien insérées et de judicieuses entorses au huis clos nocturne initial de l’Hôtel Meurice, haletantes (les scènes du métro et du toit, à l’aube) ou cuisantes de cruelle ironie (la reddition et le départ en camion du chef ennemi salvateur sous les huées de la foule ).

Or davantage que son adaptateur étranger, l’auteur complice s’était lui-même permis, pour la bonne cause, diverses libertés avec l’Histoire puisque la décision prise seul de désobéir au Führer et de ne pas détruire Paris, le matin du 25 août 1944, fut bien celle de son très rigide gouverneur nazi, après une semaine de pourparlers réguliers avec son interlocuteur du corps diplomatique, et non au terme d’une unique nuit de joute verbale quasi clandestine (la visite rédemptrice ne semblant ici dépendre que de l’usage opportun d’une prétendue porte dérobée, jadis auxiliaire des escapades galantes de Napoléon III, entre les Tuileries et la rue de Rivoli). Compression physique il y avait eu aussi, dans son esprit, entre un premier duo massif de cinéma, planté par Gert Froebe et Orson Welles, plus conformes sans doute à leurs vrais modèles, et le sien, franchement contrasté.

Mais le résultat est là, d’une force pourtant peu commune, et le miracle une nouvelle fois se produit pour Paris et son public acquis, à grand renfort de tirades et de panoramiques songeurs. Car, alors que, virtuelle et sournoise, une autre guerre fait rage, économique celle-là, il importe de reprendre pleinement conscience du désastre irréparable auquel nous avons échappé par l’entremise de deux « hommes de bonne volonté ». Une Ville Lumière toujours debout n’était de fait plus compatible avec le crépuscule de Berlin en ruine et, dans un ultime élan d’envieuse aigreur, Hitler avait donné l’ordre dément, inutile, absurde, de l’inonder en minant ses trente-trois ponts (hormis le Pont-Neuf, voie de repli) et de la défigurer à travers l’explosion simultanée des Invalides, du Louvre, de l’Arc de Triomphe, de Notre-Dame, du trop arrogant Opéra Garnier et, bien entendu, de l’emblématique tour Eiffel, dotée d’une torpille à chaque pied.

Faut-il y voir une simple coïncidence ou un signe des temps ? Cette Diplomatie de résistance feutrée rejoint sur les écrans, à quelques semaines d’intervalle, le « survival » spleenétique d’un couple de vampires épris d’art dans un monde délabré (Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch ) et les hauts faits du commando de sauvegarde muséale mené, durant la même période de chaos, par George Clooney. Quoiqu’à couvert sous les lambris d’une suite de palace déserté, le consul de Suède Nordling, Parisien de cœur autant que de naissance, et le Général occupant von Choltitz ne se révèlent-ils pas ainsi, à leur façon, les plus inattendus des Monuments Men, ligués ensemble, in extremis, contre la politique toujours en vogue de la « table rase » ? « Tout doit disparaître » demeure en effet l’antienne des valets de la société marchande, des zélateurs de l’obsolescence, et le Prussien d’abord inflexible qui, droit dans ses bottes mais enfin affranchi d’une idéologie délétère, nous rappelle à point nommé la voie à suivre, les valeurs à honorer, y gagna, après deux ans de prison (une bagatelle, derrière un tel uniforme !), les retrouvailles avec les siens (une épouse et trois enfants),la Médaille d’or de la Ville de Paris (en 1955) et l’amitié durable de son ancien subtil adversaire. « Les généraux ont souvent le pouvoir de détruire, rarement celui d’édifier. Cela ne vaut-il pas la gloire d’un conquérant ? », lui avait lancé celui-ci, à court d’arguments. Et la composition tout en finesse narquoise de son interprète n’ébranle pas moins les témoins indiscrets qu’il nous est donné d’être que l’arrogance cassante et cynique de son ombrageux partenaire. « Sinistre également dans la vie », Niels Arestrup ne manqua d’ailleurs pas de le paraître aux yeux de son metteur en scène qui, pour la première fois, se frottait ici à lui, en même temps qu’il découvrait l’exquise civilité d’André Dussollier, comédien fétiche, on le sait, d’Alain Resnais auquel Volker Schlöndorff reste redevable de ses débuts éblouis d’assistant – c’était L’Année dernière à Marienbad, en 1961.

Hanté depuis toujours par les spectres de la guerre, le cinéaste palmé du Tambour (et le probe téléaste de La Mer à l’aube, son récent hommage au fameux Guy Môquet) s’est certes un peu assagi et aurait pu se reposer sur la performance bien rodée de ses maîtres du jeu. Il n’en est heureusement rien. Oublié le faux pas de sa pesante tentative initiale de théâtre filmé (Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller en 1985, malgré Dustin Hoffman et John Malkovich) : sans ostensibles manœuvres de diversion, il a le bon goût de s’en remettre à la fluidité de sa caméra et à la beauté fragile de ses lumières (distillées par Michel Amathieu, chef opérateur de… La Vie est un miracle d’Emir Kusturica) pour estomper sa matière scénique très circonscrite. Il l’agrémente d’une chanson de circonstance joliment revisitée (« J’ai deux amours » par la jazz singer Madeleine Peyroux) et y souligne, dans le texte dévolu à Nordling, une morale de calme rébellion que sa présente lucidité non partisane ne saurait en rien désavouer : « Il y a des limites au-delà desquelles l’obéissance cesse d’être un devoir ».

Et cette sobre réussite riche d’enseignements, il la dédie à son ami américain de vingt ans, le défunt diplomate Richard Holbrooke (1941-2010), signataire des accords de Dayton qui mirent fin, en 1995, au conflit fratricide de Bosnie. Car il ne s’agit pas là d’un film de guerre, ni d’un drame historique, encore moins d’un dialogue philosophique et surtout pas d’une démonstration pédagogique, mais, tout simplement, d’un acte de foi en la culture. Fondée sur les codes apparents de la noble tragédie, sa Diplomatie revendique pourtant la tranquille insolence d’en contredire l’issue fatale sans déchoir, au nom de la civilisation quand elle s’applique à défier l’éphémère et la sauvagerie.

Les contraintes financières actuelles du théâtre privé ont parfois du bon : en investissant celui de la Madeleine il y a trois ans, Cyril Gély avait opté pour le modèle réduit du Souper (servi naguère par son confrère Jean-Claude Brisville avec le succès que l’on sait) plutôt que pour les fastes indécents d’un banquet de débâcle, préférant d’ailleurs au si vain (et prévertien) « dîner de têtes » l’intimidante intimité d’un tête-à-tête (ou presque), la vigueur à l’enflure et le condensé au soufflé. Les amoureux des planches et des grandes figures lui devaient en l’occurrence déjà, grâce à Signé Dumas, l’intrusive découverte d’un long duel littéraire entre l’illustre mulâtre et son nègre Auguste Maquet, plus obscur par définition, puis les cinéphiles, le captivant partenariat de Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, leurs réincarnations sous l’objectif de Safy Nebbou (devenu L’Autre Dumas en 2010).

Protagonistes à parts égales de ce providentiel assaut de Diplomatie (la veille de celui, somme toute moins périlleux, d’une capitale livrée intacte aux troupes alliées), Niels Arestrup – Dietrich von Choltitz – et André Dussollier – Raoul Nordling – le furent quant à eux dès la création de la pièce, comme de juste triomphale. Son destinataire du 7e Art, qui n’avait alors point goûté le bonheur de les applaudir, put largement se rattraper sur le plateau en ne les changeant pas, malgré quelques indispensables arrangements de « cinéaste allemand autocrate » (de son propre aveu) : la voix-off rétrospective d’emblée confiée au second (ainsi dépositaire du sacro-saint point de vue) ; l’intermittent (et indécelable) doublage germanique du premier, au début ; la réduction des échanges téléphoniques ; l’invention poignante de l’ingénieur français commis au plan de dynamitage des monuments parisiens (Jean-Marc Roulot, second rôle crispé, mais in fine décisif) ; des images d’actualités bien insérées et de judicieuses entorses au huis clos nocturne initial de l’Hôtel Meurice, haletantes (les scènes du métro et du toit, à l’aube) ou cuisantes de cruelle ironie (la reddition et le départ en camion du chef ennemi salvateur sous les huées de la foule ).

Or davantage que son adaptateur étranger, l’auteur complice s’était lui-même permis, pour la bonne cause, diverses libertés avec l’Histoire puisque la décision prise seul de désobéir au Führer et de ne pas détruire Paris, le matin du 25 août 1944, fut bien celle de son très rigide gouverneur nazi, après une semaine de pourparlers réguliers avec son interlocuteur du corps diplomatique, et non au terme d’une unique nuit de joute verbale quasi clandestine (la visite rédemptrice ne semblant ici dépendre que de l’usage opportun d’une prétendue porte dérobée, jadis auxiliaire des escapades galantes de Napoléon III, entre les Tuileries et la rue de Rivoli). Compression physique il y avait eu aussi, dans son esprit, entre un premier duo massif de cinéma, planté par Gert Froebe et Orson Welles, plus conformes sans doute à leurs vrais modèles, et le sien, franchement contrasté.

Mais le résultat est là, d’une force pourtant peu commune, et le miracle une nouvelle fois se produit pour Paris et son public acquis, à grand renfort de tirades et de panoramiques songeurs. Car, alors que, virtuelle et sournoise, une autre guerre fait rage, économique celle-là, il importe de reprendre pleinement conscience du désastre irréparable auquel nous avons échappé par l’entremise de deux « hommes de bonne volonté ». Une Ville Lumière toujours debout n’était de fait plus compatible avec le crépuscule de Berlin en ruine et, dans un ultime élan d’envieuse aigreur, Hitler avait donné l’ordre dément, inutile, absurde, de l’inonder en minant ses trente-trois ponts (hormis le Pont-Neuf, voie de repli) et de la défigurer à travers l’explosion simultanée des Invalides, du Louvre, de l’Arc de Triomphe, de Notre-Dame, du trop arrogant Opéra Garnier et, bien entendu, de l’emblématique tour Eiffel, dotée d’une torpille à chaque pied.

Faut-il y voir une simple coïncidence ou un signe des temps ? Cette Diplomatie de résistance feutrée rejoint sur les écrans, à quelques semaines d’intervalle, le « survival » spleenétique d’un couple de vampires épris d’art dans un monde délabré (Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch ) et les hauts faits du commando de sauvegarde muséale mené, durant la même période de chaos, par George Clooney. Quoiqu’à couvert sous les lambris d’une suite de palace déserté, le consul de Suède Nordling, Parisien de cœur autant que de naissance, et le Général occupant von Choltitz ne se révèlent-ils pas ainsi, à leur façon, les plus inattendus des Monuments Men, ligués ensemble, in extremis, contre la politique toujours en vogue de la « table rase » ? « Tout doit disparaître » demeure en effet l’antienne des valets de la société marchande, des zélateurs de l’obsolescence, et le Prussien d’abord inflexible qui, droit dans ses bottes mais enfin affranchi d’une idéologie délétère, nous rappelle à point nommé la voie à suivre, les valeurs à honorer, y gagna, après deux ans de prison (une bagatelle, derrière un tel uniforme !), les retrouvailles avec les siens (une épouse et trois enfants),la Médaille d’or de la Ville de Paris (en 1955) et l’amitié durable de son ancien subtil adversaire. « Les généraux ont souvent le pouvoir de détruire, rarement celui d’édifier. Cela ne vaut-il pas la gloire d’un conquérant ? », lui avait lancé celui-ci, à court d’arguments. Et la composition tout en finesse narquoise de son interprète n’ébranle pas moins les témoins indiscrets qu’il nous est donné d’être que l’arrogance cassante et cynique de son ombrageux partenaire. « Sinistre également dans la vie », Niels Arestrup ne manqua d’ailleurs pas de le paraître aux yeux de son metteur en scène qui, pour la première fois, se frottait ici à lui, en même temps qu’il découvrait l’exquise civilité d’André Dussollier, comédien fétiche, on le sait, d’Alain Resnais auquel Volker Schlöndorff reste redevable de ses débuts éblouis d’assistant – c’était L’Année dernière à Marienbad, en 1961.

Hanté depuis toujours par les spectres de la guerre, le cinéaste palmé du Tambour (et le probe téléaste de La Mer à l’aube, son récent hommage au fameux Guy Môquet) s’est certes un peu assagi et aurait pu se reposer sur la performance bien rodée de ses maîtres du jeu. Il n’en est heureusement rien. Oublié le faux pas de sa pesante tentative initiale de théâtre filmé (Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller en 1985, malgré Dustin Hoffman et John Malkovich) : sans ostensibles manœuvres de diversion, il a le bon goût de s’en remettre à la fluidité de sa caméra et à la beauté fragile de ses lumières (distillées par Michel Amathieu, chef opérateur de… La Vie est un miracle d’Emir Kusturica) pour estomper sa matière scénique très circonscrite. Il l’agrémente d’une chanson de circonstance joliment revisitée (« J’ai deux amours » par la jazz singer Madeleine Peyroux) et y souligne, dans le texte dévolu à Nordling, une morale de calme rébellion que sa présente lucidité non partisane ne saurait en rien désavouer : « Il y a des limites au-delà desquelles l’obéissance cesse d’être un devoir ».

Et cette sobre réussite riche d’enseignements, il la dédie à son ami américain de vingt ans, le défunt diplomate Richard Holbrooke (1941-2010), signataire des accords de Dayton qui mirent fin, en 1995, au conflit fratricide de Bosnie. Car il ne s’agit pas là d’un film de guerre, ni d’un drame historique, encore moins d’un dialogue philosophique et surtout pas d’une démonstration pédagogique, mais, tout simplement, d’un acte de foi en la culture. Fondée sur les codes apparents de la noble tragédie, sa Diplomatie revendique pourtant la tranquille insolence d’en contredire l’issue fatale sans déchoir, au nom de la civilisation quand elle s’applique à défier l’éphémère et la sauvagerie.

Bibliographie

- Positif n° 637

- FICHE de Monsieur Cinéma