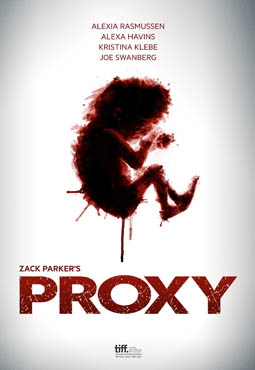

Genre

HORREUR

Nationalité

États-Unis231

Durée : 1h20

Thème

Réalisation

:

Zack PARKER

Prise de vues

:

Jim TIMPERMAN

Musique

:

The Newton Brothers

Interprétation

Résumé

Esther Woodhouse, en passe d'accoucher, rencontre un groupe de femmes, après s'être fait agresser. Elle fait connaissance avec Mélanie qui a perdu un enfant et Anika au comportement souvent extrême.

Critique

Critiques - Commentaires Public

7977

Critique de

Maxime Stintzy

Une demi-douzaine de films nécessairement délirants avaient déjà narré les prétendus exploits du fameux Baron de Munchhausen, cet authentique Tartarin teuton du XVIIIe siècle dont les craques furent d’abord consignées par Gottfried August Bürger, professeur à l’Université de Göttingen, puis traduits en français par le fils de Théophile Gautier (qui avait de qui tenir), avec le précieux concours graphique de Gustave Doré. On dénombre ainsi, avant la belle composition de feu John Neville pour Terry Gilliam en 1988, deux longs métrages dus à Karel Zeman (1962) et Josef von Baky (1943), autant de courts muets (signés Georges Méliès et F. Martin Thorton) et un film d’animation de Jean Image en 1977. Mais aucune œuvre cinématographique n’avait encore, à notre connaissance, exposé les lourds dommages induits par le syndrome – d’ailleurs moins familier – qui porte son nom.

Ce trouble mental potentiellement criminogène s’avère pourtant propice à de cruelles et fort efficaces manipulations puisqu’au-delà de la trop commune hypocondrie (davantage objet de comédie depuis Molière), il se manifeste par la simulation des symptômes d’une maladie dans le seul but d’appâter le corps médical. Mieux que les ressorts et les effets désormais usés de la schizophrénie ou de la paranoïa (vraie ou fausse), il participe aussi d’une très actuelle pandémie psychique prophétisée par Andy Warhol : en réaction à la déshumanisation galopante d’une société hyper-compétitive où l’excès d’images masque mal la carence de vraie reconnaissance, cet irrépressible besoin de devenir plus visible qu’on ne l’est, d’aller jusqu’à vendre son âme au prix du fugitif reflet qu’on veut moirer de soi, par exemple, dans les cercles démoniaques de la télé-réalité ou de la rubrique des faits divers.

Proxy lui confère même une acuité plus atroce en désignant sa vertigineuse variante, également appelée Syndrome de Meadow, qui a pour inconvénient supplémentaire d’exercer ses ravages par procuration. Le mot, un abrégé de « proximity » issu du jargon juridique, désigne par ailleurs un mandataire, un fondé de pouvoir, et les cinéphiles pourraient ici tout d’abord se méprendre en l’associant à Hudsucker, l’homme de paille candide joué par Tim Robbins en 1994 dans la fable « capraesque » du Grand Saut, le film le plus injustement méconnu des frères Coen. Nul idéalisme, en effet, dans le thriller clinique de Zack Parker qui eût pu jadis alimenter Les Dossiers de l’écran, s’il n’était à ce point sanglant et dérangeant ; tout au plus y trouvera-t-on, en épilogue, un goût partagé pour la satire corrosive (de l’opportunisme mercantile) et l’humour (très) noir. La démarche rigoureusement naturaliste (au sens où Zola l’entendait) et l’esthétique hélas assez télévisuelle du cinéaste apparenteraient plutôt son quatrième long métrage à l’épisode homonyme (IV, 2) de la série « médicale » américaine de David E. Kelley, Chicago Hope, dont le titre français, La Vie à tout prix, prend cette fois, malgré une scène gore de césarienne, au début, une dimension beaucoup moins chirurgicale qu’existentielle.

Comme John Waters à Baltimore, Stephen King à Portland et Martin Scorsese ou Woody Allen, autrefois, à New York, le réalisateur de Scalene (2011) demeure en outre fidèle à sa ville de Richmond, où il naquit en 1978 : une bourgade de l’Indiana qu’au-delà des tourments qu’il y sonde, des abîmes qu’il y creuse, nous éviterons de confondre avec la capitale de la Virginie, vouée au souvenir d’Edgar Poe. Venu présenter Proxy hors compétition, dans la section « Crossovers » de la 6e édition du FEFFS (le Festival du Film Européen de Strasbourg), en septembre dernier, son loquace et passionnant maître d’œuvre l’avait cependant volontiers confessé : « Je suis fasciné par l’observation de gens meurtris, perturbés » - et pas un des membres de son « trio infernal » féminin qui n’échappe à ce lucide diagnostic.

D’abord paradoxalement omniprésente (du plan initial de son échographie au ralenti grand-guignolesque de son exécution dans une baignoire aspergée d’hémoglobine), la première à entrer en piste sera aussi, contre toute attente, la première à en sortir, déstabilisant un peu plus le spectateur déjà éprouvé – et ce de la même façon que le mémorable assassinat de Janet Leigh, la star de Psychose, sous la douche du Motel Bates (autre pièce d’eau !) ou que, cette année, la violente mort prématurée de l’iconique Ryan Gosling au cœur de The Place beyond the pines. Or le trouble sentiment de vacuité que sa disparition imprime en nous devient là une sorte d’écho prolongé de son désarroi mortifère d’être auparavant invisible dans sa propre vie. Car Esther, 20 ans, désincarnée jusqu’au malaise par la pâleur maussade, quasi anorexique, de son interprète Alexia Rasmussen, représente la déclinaison introvertie du syndrome de Munchhausen par procuration : seule et de ce fait inséminée, elle occupe la place des ternes, y tournant en rond, sans but, muette et floue, tel son poisson d’aquarium (lui aussi sursitaire), et, quoique enceinte pour accroître son volume d’exposition et attirer les regards, sinon les prévenances, demeure une créature en creux que sa brutale agression programmée au coin d’une rue et la mort consécutive de son bébé à naître rendra enfin digne d’intérêt aux yeux du personnel hospitalier, de la police, puis d’un groupe de parole pour parents endeuillés.

S’en détache mieux qu’elle, dès sa séance d’insertion, la deuxième femme de l’intrigue qui, instinctivement, la prend sous son aile et dont nous découvrirons bien vite, en l’espionnant avec Esther, qu’il s’agit d’un cas contraire de mythomane extravertie. La pathologie de Melanie (pleinement incarnée, à l’inverse, par la blonde et pimpante Alexa Havins) est cependant identique, qui réduit cette « desperate housewive » à l’affabulation extérieure de la mort accidentelle de son petit garçon. Mue tout à la fois par la reconnaissance et le dépit (d’avoir été choisie, puis abusée), sa confidente s’emploiera dès lors à réaliser pour celle-ci son fantasme de perte attractive – le sien ayant trouvé son artisan secret en la personne d’Anika (campée avec rudesse par Kristina Klebe), partenaire lesbienne intermittente et troisième membre finalement sacrifié du triangle meurtrier bâti par Zack Parker et son coscénariste Kevin Donner.

Doit-on s’en étonner ? La meilleure partition de leur script n’en revient pas moins à un homme : le mari sidéré de Melanie, dont le repentir tardif de père trop souvent absent offre au sobre et si juste Joe Swanberg (également réalisateur et scénariste) un grand moment d’émotion dramatique. On sera peut-être davantage surpris de découvrir dans le rôle de son bambin, noyé par Esther derrière la porte de sa salle de bain, le propre rejeton du cinéaste (un très angélique Xavier Parker), que la nature déviante et narcissique des liens de filiation explorés par le film rend quelque peu incongru, voire embarrassant. Son géniteur nous assura pourtant qu’il ne pouvait précisément envisager de tourner une telle scène avec l’enfant d’un autre : le connaissant mieux que personne, il savait comment le diriger, le préserver, le photographier enfin pour créer son parfait cadavre en silicone. Sa mise à mort s’avère du reste suggérée hors champ par maints clapotis, plus insoutenables en définitive que l’agonie démesurément dilatée de sa meurtrière (résultat douteux de 26 heures de tournage non-stop !), abattue aussitôt d’un coup de fusil.

Mais si Zack Parker revendique volontiers le modèle de Lars von Trier dans ce recours à la « caméra fantôme », diverses influences assumées se bousculent tout au long de Proxy (long au point de s’enliser parfois, entre redites et rebondissements forcés) : Hitchcock, bien sûr, Kubrick, le Polanski de Repulsion, rien que ça, avec, hélas, un reliquat de Gaspar Noé et un trop-plein de Brian De Palma dernière manière (son indigente Passion de 2012 ne réunissait-elle pas trois harpies en roue libre : Rachel McAdams, Noomi Rapace et Karoline Herfurth ?).

Il n’empêche que, nimbée de la musique chorale des Newton Brothers, cette petite production indépendante conserve par son sujet et la sournoise approche qu’elle en livre une audacieuse et assez fascinante singularité. « On n’est jamais plus en vie que lorsqu’on est confronté à la tragédie », déclarait son réalisateur au cinéma Star Saint-Exupéry de Strasbourg, le 15 septembre 2013. Le pouvoir de rémanence qu’exerce encore la sienne sur notre mémoire de spectateur devrait en principe nous soustraire chaque jour au si commode délit d’indifférence.