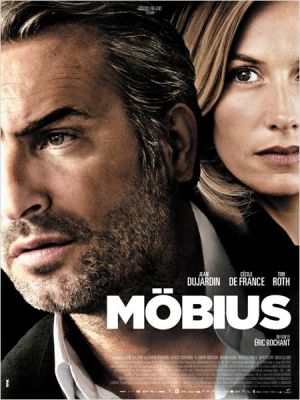

Genre

ESPIONNAGE

Nationalité

France60

Durée : 1h43

Date de sortie en France : 27/02/2013

Date de sortie en France : 27/02/2013

Réalisation

:

Eric ROCHANT

Scénario

:

Eric ROCHANT

Prise de vues

:

Pierre NOVION

Musique

:

Jonathan MORALI

Cascades

:

Patrick MEDIONI

Interprétation

Distributeur : EuropaCorp Distribution

Visa d'exp. : 115550

Résumé

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute.

Source : Matériel de presse

Critique

Critiques - Commentaires Public

7803

Critique de

Maxime Stintzy

Nous aurions aimé adhérer davantage encore à ce luxueux ruban dont la double face prolongée en maints méandres finit par se retourner contre elle-même. Les courbes en paraissaient aussi affolantes qu’affriolantes, de prime abord, mais force est de constater, en fin de parcours, qu’elles n’auront pas tenu toutes leurs promesses. Le modèle des Enchaînés (1946) trop prématurément brandi par Eric Rochant pour son retour au grand écran, après le long intermède télévisuel des Mafiosa, affleure certes en filigrane avec une assez comparable élégance, quoique dans un contexte différent ; encore eût-il fallu que nous éprouvions la vénéneuse jouissance de l’être comme eux à leurs non moins glamour et sensuels successeurs.

Jean Dujardin et Cécile de France ne sauraient pourtant être tenus pour fautifs dans l’affaire, enchevêtrée à l’excès, mais plutôt l’essence même de leur couple impossible d’affligeants personnages ( "rouages" nous semblerait le terme le plus adéquat), tout à la fois cyniques et immatures, imprudents et professionnels jusqu’au bout des ongles. Sans prétendre se mesurer à Cary Grant et Ingrid Bergman, ils ont du moins le mérite d’établir entre eux une réelle alchimie physique qui tient à quelques silencieux regards échangés dans un night-club, puis à un orgasme d’anthologie, aussi implosif que discrètement suggestif – vibrant écho moderne au fameux long baiser entrecoupé du film d’Hitchcock. N’ont-ils pas tous deux, la Belge et le Français, été adoubés par Hollywood : l’une dans l’Au-delà de Clint Eastwood, l’autre, en sublime Artist, par l’Académie des Oscars ? Mis d’emblée en parallèle, allongés et le visage couvert, lui sur un canapé d’hôtel, elle au hammam, ils distillent donc plus de mystérieuse séduction immédiate que cet ex-voyou russe ("vori") passé officier du FSB (un KGB à peine "relooké") et cette ex-prédatrice financière de Lehman Brothers, désireux chacun de se refaire une virginité judiciaire en exil commandé.

Or qui manipule qui dans la jungle faussement policée de la haute finance internationale, experte en bassesses de tous ordres ? D’une fusion consommée en confusions entretenues, on peine à le savoir avec certitude et, au fond, on ne s’en soucie guère. Le ruban de Möbius ne possède qu’une seule face ; il lui suffit d’être tordu pour qu’on ait l’impression de ne jamais pouvoir en faire le tour. Autant dire que de Patriotes il ne semble ici plus guère question, réduits qu’ils se trouvent aujourd’hui à des pantins de luxe, vêtus sur mesures.

Etrange coïncidence dont personne, dans l’équipe, n’eut au demeurant conscience : l’authentique hôtel monégasque de la première nuit câline d’Alice et Moïse ("couverture" de Grégory Liubov – comme l’épave flottante du même nom) est à l’enseigne de Charles Gounod, compositeur de cette sautillante Marche funèbre d’une marionnette qui servit de générique aux 265 épisodes de la série Alfred Hitchcock presents ! Un maître que rappellent en outre, de façon volontaire cette fois, les autres sinuosités de la Grande Corniche surplombant Monaco. Or c’est maintenant le Rocher tout entier qui s’avère pris par la mafia russe "la main au collet", comme en témoigne le mémorable plan aérien du début : une plongée rapace sur la Principauté, au son caverneux des Choeurs de l’Armée Rouge. Le réalisateur d’Un Monde sans pitié (pas le même, en 1989 !) octroie d’ailleurs aux lieux, dans la belle topographie piégée de Möbius, une valeur emblématique, du Destiny (la boîte de la rencontre) au Bar Apocalypse.

A cause de la présence de son acteur principal, saisi surtout sur son versant mélancolique, il s’abstient d’y convoquer OSS 117 ou même James Bond (pas de gadgets, une unique bagarre), mais, par-delà le cocktail d’intrigues complexe et trop réfrigérant (un comble !) de son scénario, n’a pas oublié qu’il ne saurait y avoir de bon film d’espionnage sans méchant d’exception : plutôt que chez Tim Roth (oligarque un peu ténu, composé sur le modèle réel de Roman Abramovitch), il le trouve ici dans la tranchante, rigide et impénétrable présence de son chef de la sécurité, un Aleksei Orbunov venu d’Odessa, lourd de menaces contenues. Cet acteur vedette du cinéma russe, méconnu en Occident, vaut à lui seul le détour. Sachons également gré à Eric Rochant d’avoir fait la différence en optant pour les atours argentiques du 35 mm : "J’estime qu’avec le numérique on ne peut pas obtenir la même qualité d’image qu’avec la pellicule, proclame-t-il à bon droit. Le numérique est beaucoup plus cru et dur que la pellicule et Möbius est un film de peau, un film d’amour où la sensualité est omniprésente. Les essais ont été déterminants."

Convié à Strasbourg le 13 février 2013 par l’UGC CinéCité, il est venu nous en dire plus sous la scintillante escorte de ses "deux bons petits soldats" (sic), Cécile de France et Jean Dujardin. Après deux rendez-vous manqués avec notre ville, à son corps défendant, et l’octroi si mérité de la statuette que l’on sait, ce dernier est heureusement resté le même interlocuteur que nous avions connu par le passé (pour 99F – les prix ont grimpé !) : modeste, séduisant, attentif, aussi sensible qu’accessible et empli, sans coquetterie aucune, d’une très saine autodérision – un exemple à suivre (Martin Scorsese et George Clooney, qui viennent de faire appel à lui pour quelques jours de naturelle complicité, ne s’y sont pas trompés).

Extraits d’une conversation détendue :

Eric Rochant : Au départ, il s’est vite avéré que nous avions chacun envie, Jean, Cécile et moi, de tourner les uns avec les autres. Et eux, c’étaient deux Rolls ou deux Ferrari, mais moins difficiles à manoeuvrer qu’on ne voulait me le laisser croire... Le scénario, je l’avais conçu sans matériau préexistant, comme une pelure d’oignon à l’envers, par superposition de couches successives. Je me sens en revanche incapable d’écrire un roman ; je ne sais que décrire un film à venir.

Jean Dujardin : Mais alors qu’est-ce qui te fait démarrer ? Quel est ton point de départ ?

E. R. : Dans le cas de Möbius, il y a très longtemps que je caressais l’idée de tourner quelque chose sur le blanchiment d’argent. En étudiant les menées des cartels colombiens, j’avais découvert qu’il s’opérait par le biais des marchés financiers. De fil en aiguille, j’en suis alors arrivé à m’intéresser aux Russes. Vous savez qu’ils sont de retour ! Ils pèsent sur la marche du monde, savent bloquer une situation de crise et c’est une aubaine pour les scénaristes ! Je voulais pourtant aussi et surtout raconter une histoire d’amour, avec un personnage féminin fort, plutôt que de refaire Les Patriotes (1994) ou de me lancer dans un nouveau film d’espionnage.

J.D. : Ce qu’il voulait, c’était nous foutre à poil, oui !

E.R. : ... Et user du portable comme d’un instrument de trahison, qu’il est d’ailleurs en réalité ! Or quand il y a du mensonge, de la clandestinité et des doubles identités, on peut commencer à s’amuser et seul un contexte d’espionnage le permet à ce point. Le coup de foudre de la première rencontre revêtait néanmoins une importance vitale pour le bon fonctionnement du film. Mais il ne s’agissait pas là, pour moi, que de mise en scène à l’état pur : je me devais de préserver une frontière avec mes deux comédiens, de m’effacer pour les laisser seuls afin que leur charme, leur séduction, leur intelligence et la subtilité de leurs regards puisse pleinement opérer. La qualité de jeu particulière dont Jean avait fait preuve dans The Artist est, d’après moi, la même que celle qu’on retrouve dans cette scène.

J.D. : Ce scénario, je l’ai, à dire vrai, choisi en amont de The Artist ; je l’avais lu trois fois avant de rencontrer Eric, mais le tournage en a été différé de six mois à cause de la course aux Oscars. Dans les scènes d’émotion de Möbius, je perçois aussi, plus ou moins consciemment, des correspondances avec Un Balcon sur la mer de Nicole Garcia. J’ai en quelque sorte archivé certaines émotions que je puis à présent restituer plus aisément qu’auparavant. Mais je tenais à m’avancer parfaitement vierge dans cette histoire. Si on discutait beaucoup, Eric et moi, c’était pour se rassurer tous les deux. On ne débattait pas. Il y avait, lors des moments de grande intimité, la précieuse évidence d’un duo à trois. Avec ceux de mes partenaires russes qui ne parlaient ni le français, ni l’anglais, je n’ai communiqué qu’à travers le regard et j’ai pu observer que nous étions vraiment d’accord, comme si une fratrie de jeu nous unissait.

Cécile de France : Il n’y a pas tant de rôles féminins aussi riches et complexes que celui de mon propre personnage… C’était un millefeuille : une créature à multiples facettes, cassante, individualiste, presque détestable, et en même temps relâchée, intrépide, pleine d’humour et d’ironie. L’amour va d’ailleurs la rendre plus fragile, plus naturelle et plus simple, au fond. Eric est tout de même venu à la maison me donner des cours de haute finance et c’est ainsi, en disséquant chaque scène dans la foulée, que nous avons fini par apprivoiser cette femme. J’ai enfin longuement travaillé mon anglais et mon look, si éloigné de moi, en étroite collaboration avec Carine Sarfati ( la costumière), ma maquilleuse et ma coiffeuse.

J.D. : Quant à nos scènes les plus chaudes, nous les avons abordées simplement, sainement,

pour mieux en désamorcer la gêne initiale.

C.d.F. : C’étaient les plus dures pour moi. Nous avons travaillé la sensation d’abandon qui précède le dernier soupir : ne dit-on pas de l’orgasme qu’il est une petite mort ? Mais Jean, qui conserve toujours sa décontraction et son humour, m’a facilité la tâche : il ne se prend pas au sérieux et garde un permanent recul sur son métier. Tim (Roth), lui, adopte une attitude radicalement contraire : il est à fond dans son rôle et déboule avec son personnage, animé par une sorte de rage assez impressionnante qui peut déstabiliser son partenaire, le bluffer également. Face à lui, on n’a pas le choix ; il n’y a plus de place pour la discussion.

E.R. : Il a d’ailleurs l’habitude de changer ses répliques, sans prévenir, au risque de provoquer l’écroulement du château de cartes. Improviser, ce n’est pas inventer son texte, selon moi. C’est tout bonnement impossible – et ce d’autant plus qu’il reste toujours une marge de jeu laissée à la liberté de l’interprète.

J.D. : Surtout après OSS 117, je ne voulais, pour ma part, pas tomber dans le cliché habituel de l’espion. J’ai néanmoins revu Les Patriotes, Les Enchaînés, bien sûr, et puis Les Trois Jours du Condor (Sydney Pollack, 1975) ou, dans un genre différent, L’Affaire Thomas Crown (Norman Jewison, 1968). Je me voyais plutôt en chef d’entreprise d’une PME réunissant ses employés pour redresser la barre et corriger leurs carences. Sur chaque tournage, il y a toujours une scène particulière qui me met sous pression et que je redoute d’aborder. Or elle me donne rarement raison. Je peine plus souvent, en définitive, sur des petits bouts de texte qui n’ont l’air de rien, sur deux ou trois répliques anodines… Je connais des blocages incompréhensibles, tout simplement, peut-être, parce que, certains jours, on ne se sent pas en verve et qu’on sait pertinemment qu’on ne sera pas très bon. Il m’arrive ainsi de me lever le matin et d’avoir peur, d’entrer ensuite sur le plateau avec l’étrange impression d’avoir perdu mon outil. J’ai alors presque envie de confier à toute l’équipe : "Je vous préviens, il me faudra bien deux heures pour me reprendre aujourd’hui." Mais je préfère me taire et jouer à n’en rien laisser paraître.

Jean Dujardin et Cécile de France ne sauraient pourtant être tenus pour fautifs dans l’affaire, enchevêtrée à l’excès, mais plutôt l’essence même de leur couple impossible d’affligeants personnages ( "rouages" nous semblerait le terme le plus adéquat), tout à la fois cyniques et immatures, imprudents et professionnels jusqu’au bout des ongles. Sans prétendre se mesurer à Cary Grant et Ingrid Bergman, ils ont du moins le mérite d’établir entre eux une réelle alchimie physique qui tient à quelques silencieux regards échangés dans un night-club, puis à un orgasme d’anthologie, aussi implosif que discrètement suggestif – vibrant écho moderne au fameux long baiser entrecoupé du film d’Hitchcock. N’ont-ils pas tous deux, la Belge et le Français, été adoubés par Hollywood : l’une dans l’Au-delà de Clint Eastwood, l’autre, en sublime Artist, par l’Académie des Oscars ? Mis d’emblée en parallèle, allongés et le visage couvert, lui sur un canapé d’hôtel, elle au hammam, ils distillent donc plus de mystérieuse séduction immédiate que cet ex-voyou russe ("vori") passé officier du FSB (un KGB à peine "relooké") et cette ex-prédatrice financière de Lehman Brothers, désireux chacun de se refaire une virginité judiciaire en exil commandé.

Or qui manipule qui dans la jungle faussement policée de la haute finance internationale, experte en bassesses de tous ordres ? D’une fusion consommée en confusions entretenues, on peine à le savoir avec certitude et, au fond, on ne s’en soucie guère. Le ruban de Möbius ne possède qu’une seule face ; il lui suffit d’être tordu pour qu’on ait l’impression de ne jamais pouvoir en faire le tour. Autant dire que de Patriotes il ne semble ici plus guère question, réduits qu’ils se trouvent aujourd’hui à des pantins de luxe, vêtus sur mesures.

Etrange coïncidence dont personne, dans l’équipe, n’eut au demeurant conscience : l’authentique hôtel monégasque de la première nuit câline d’Alice et Moïse ("couverture" de Grégory Liubov – comme l’épave flottante du même nom) est à l’enseigne de Charles Gounod, compositeur de cette sautillante Marche funèbre d’une marionnette qui servit de générique aux 265 épisodes de la série Alfred Hitchcock presents ! Un maître que rappellent en outre, de façon volontaire cette fois, les autres sinuosités de la Grande Corniche surplombant Monaco. Or c’est maintenant le Rocher tout entier qui s’avère pris par la mafia russe "la main au collet", comme en témoigne le mémorable plan aérien du début : une plongée rapace sur la Principauté, au son caverneux des Choeurs de l’Armée Rouge. Le réalisateur d’Un Monde sans pitié (pas le même, en 1989 !) octroie d’ailleurs aux lieux, dans la belle topographie piégée de Möbius, une valeur emblématique, du Destiny (la boîte de la rencontre) au Bar Apocalypse.

A cause de la présence de son acteur principal, saisi surtout sur son versant mélancolique, il s’abstient d’y convoquer OSS 117 ou même James Bond (pas de gadgets, une unique bagarre), mais, par-delà le cocktail d’intrigues complexe et trop réfrigérant (un comble !) de son scénario, n’a pas oublié qu’il ne saurait y avoir de bon film d’espionnage sans méchant d’exception : plutôt que chez Tim Roth (oligarque un peu ténu, composé sur le modèle réel de Roman Abramovitch), il le trouve ici dans la tranchante, rigide et impénétrable présence de son chef de la sécurité, un Aleksei Orbunov venu d’Odessa, lourd de menaces contenues. Cet acteur vedette du cinéma russe, méconnu en Occident, vaut à lui seul le détour. Sachons également gré à Eric Rochant d’avoir fait la différence en optant pour les atours argentiques du 35 mm : "J’estime qu’avec le numérique on ne peut pas obtenir la même qualité d’image qu’avec la pellicule, proclame-t-il à bon droit. Le numérique est beaucoup plus cru et dur que la pellicule et Möbius est un film de peau, un film d’amour où la sensualité est omniprésente. Les essais ont été déterminants."

Convié à Strasbourg le 13 février 2013 par l’UGC CinéCité, il est venu nous en dire plus sous la scintillante escorte de ses "deux bons petits soldats" (sic), Cécile de France et Jean Dujardin. Après deux rendez-vous manqués avec notre ville, à son corps défendant, et l’octroi si mérité de la statuette que l’on sait, ce dernier est heureusement resté le même interlocuteur que nous avions connu par le passé (pour 99F – les prix ont grimpé !) : modeste, séduisant, attentif, aussi sensible qu’accessible et empli, sans coquetterie aucune, d’une très saine autodérision – un exemple à suivre (Martin Scorsese et George Clooney, qui viennent de faire appel à lui pour quelques jours de naturelle complicité, ne s’y sont pas trompés).

Extraits d’une conversation détendue :

Eric Rochant : Au départ, il s’est vite avéré que nous avions chacun envie, Jean, Cécile et moi, de tourner les uns avec les autres. Et eux, c’étaient deux Rolls ou deux Ferrari, mais moins difficiles à manoeuvrer qu’on ne voulait me le laisser croire... Le scénario, je l’avais conçu sans matériau préexistant, comme une pelure d’oignon à l’envers, par superposition de couches successives. Je me sens en revanche incapable d’écrire un roman ; je ne sais que décrire un film à venir.

Jean Dujardin : Mais alors qu’est-ce qui te fait démarrer ? Quel est ton point de départ ?

E. R. : Dans le cas de Möbius, il y a très longtemps que je caressais l’idée de tourner quelque chose sur le blanchiment d’argent. En étudiant les menées des cartels colombiens, j’avais découvert qu’il s’opérait par le biais des marchés financiers. De fil en aiguille, j’en suis alors arrivé à m’intéresser aux Russes. Vous savez qu’ils sont de retour ! Ils pèsent sur la marche du monde, savent bloquer une situation de crise et c’est une aubaine pour les scénaristes ! Je voulais pourtant aussi et surtout raconter une histoire d’amour, avec un personnage féminin fort, plutôt que de refaire Les Patriotes (1994) ou de me lancer dans un nouveau film d’espionnage.

J.D. : Ce qu’il voulait, c’était nous foutre à poil, oui !

E.R. : ... Et user du portable comme d’un instrument de trahison, qu’il est d’ailleurs en réalité ! Or quand il y a du mensonge, de la clandestinité et des doubles identités, on peut commencer à s’amuser et seul un contexte d’espionnage le permet à ce point. Le coup de foudre de la première rencontre revêtait néanmoins une importance vitale pour le bon fonctionnement du film. Mais il ne s’agissait pas là, pour moi, que de mise en scène à l’état pur : je me devais de préserver une frontière avec mes deux comédiens, de m’effacer pour les laisser seuls afin que leur charme, leur séduction, leur intelligence et la subtilité de leurs regards puisse pleinement opérer. La qualité de jeu particulière dont Jean avait fait preuve dans The Artist est, d’après moi, la même que celle qu’on retrouve dans cette scène.

J.D. : Ce scénario, je l’ai, à dire vrai, choisi en amont de The Artist ; je l’avais lu trois fois avant de rencontrer Eric, mais le tournage en a été différé de six mois à cause de la course aux Oscars. Dans les scènes d’émotion de Möbius, je perçois aussi, plus ou moins consciemment, des correspondances avec Un Balcon sur la mer de Nicole Garcia. J’ai en quelque sorte archivé certaines émotions que je puis à présent restituer plus aisément qu’auparavant. Mais je tenais à m’avancer parfaitement vierge dans cette histoire. Si on discutait beaucoup, Eric et moi, c’était pour se rassurer tous les deux. On ne débattait pas. Il y avait, lors des moments de grande intimité, la précieuse évidence d’un duo à trois. Avec ceux de mes partenaires russes qui ne parlaient ni le français, ni l’anglais, je n’ai communiqué qu’à travers le regard et j’ai pu observer que nous étions vraiment d’accord, comme si une fratrie de jeu nous unissait.

Cécile de France : Il n’y a pas tant de rôles féminins aussi riches et complexes que celui de mon propre personnage… C’était un millefeuille : une créature à multiples facettes, cassante, individualiste, presque détestable, et en même temps relâchée, intrépide, pleine d’humour et d’ironie. L’amour va d’ailleurs la rendre plus fragile, plus naturelle et plus simple, au fond. Eric est tout de même venu à la maison me donner des cours de haute finance et c’est ainsi, en disséquant chaque scène dans la foulée, que nous avons fini par apprivoiser cette femme. J’ai enfin longuement travaillé mon anglais et mon look, si éloigné de moi, en étroite collaboration avec Carine Sarfati ( la costumière), ma maquilleuse et ma coiffeuse.

J.D. : Quant à nos scènes les plus chaudes, nous les avons abordées simplement, sainement,

pour mieux en désamorcer la gêne initiale.

C.d.F. : C’étaient les plus dures pour moi. Nous avons travaillé la sensation d’abandon qui précède le dernier soupir : ne dit-on pas de l’orgasme qu’il est une petite mort ? Mais Jean, qui conserve toujours sa décontraction et son humour, m’a facilité la tâche : il ne se prend pas au sérieux et garde un permanent recul sur son métier. Tim (Roth), lui, adopte une attitude radicalement contraire : il est à fond dans son rôle et déboule avec son personnage, animé par une sorte de rage assez impressionnante qui peut déstabiliser son partenaire, le bluffer également. Face à lui, on n’a pas le choix ; il n’y a plus de place pour la discussion.

E.R. : Il a d’ailleurs l’habitude de changer ses répliques, sans prévenir, au risque de provoquer l’écroulement du château de cartes. Improviser, ce n’est pas inventer son texte, selon moi. C’est tout bonnement impossible – et ce d’autant plus qu’il reste toujours une marge de jeu laissée à la liberté de l’interprète.

J.D. : Surtout après OSS 117, je ne voulais, pour ma part, pas tomber dans le cliché habituel de l’espion. J’ai néanmoins revu Les Patriotes, Les Enchaînés, bien sûr, et puis Les Trois Jours du Condor (Sydney Pollack, 1975) ou, dans un genre différent, L’Affaire Thomas Crown (Norman Jewison, 1968). Je me voyais plutôt en chef d’entreprise d’une PME réunissant ses employés pour redresser la barre et corriger leurs carences. Sur chaque tournage, il y a toujours une scène particulière qui me met sous pression et que je redoute d’aborder. Or elle me donne rarement raison. Je peine plus souvent, en définitive, sur des petits bouts de texte qui n’ont l’air de rien, sur deux ou trois répliques anodines… Je connais des blocages incompréhensibles, tout simplement, peut-être, parce que, certains jours, on ne se sent pas en verve et qu’on sait pertinemment qu’on ne sera pas très bon. Il m’arrive ainsi de me lever le matin et d’avoir peur, d’entrer ensuite sur le plateau avec l’étrange impression d’avoir perdu mon outil. J’ai alors presque envie de confier à toute l’équipe : "Je vous préviens, il me faudra bien deux heures pour me reprendre aujourd’hui." Mais je préfère me taire et jouer à n’en rien laisser paraître.

Bibliographie