Genre

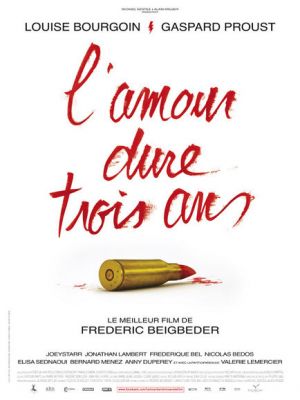

COMÉDIE

Nationalité

France60

Durée : 1h38

Date de sortie en France : 18/01/2012

Date de sortie en France : 18/01/2012

Réalisation

:

Frédéric BEIGBEDER

Inspiration

:

D'après un roman de Frédéric BEIGBEDER

Prise de vues

:

Yves CAPE

Musique

:

Martin RAPPENEAU

Interprétation

Distributeur : EuropaCorp

Visa d'exp. : 117576

Résumé

Persuadé que le sentiment amoureux disparaît après trois années de proximité affective, un critique littéraire, qui vient de divorcer, fait une nouvelle rencontre sentimentale.

Critique

Critiques - Commentaires Public

8239

Critique de

Achille

Pas vraiment d'accord avec vous. Non pas sur l'appréciation du film, que je n'ai pas encore vu, mais sur votre opinion concernant la connerie. Pour ma part est elle hélas illimitée. Lorsque vous voyez avec quelle constance et quelle fréquence, elle inonde les émissions de télévision, et avec quelle obscène acharnement et quelle quotidienne régularité des millions de personnes la vénère et la sanctifie, on est en droit de se poser des questions sur la santé mentale et l'intelligence de nos concitoyens et préférer de loin la compagnie des animaux...

8238

Critique de

inconnu(e)

Pas si mal. Le titre m'a semblé bêta, du coup je m'étais épargnée la lecture du roman et j'ai failli zapper le film. Pourtant hormis un protagoniste nombriliste un peu agaçant - avec de faux airs de Daniel Auteuil - tout en retenu, sensibilité, folie, démesure et égoïsme, le résultat est étonnant ; en partie grâce au charme de Louise Bourgoin. Biologiquement le désir durerait 3 ans ? Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant de la connerie, au moins elle aurait ses limites. Une théorie comme une autre qui oublie qu'il y a mille façon d'aimer. Mais l'ensemble n'est pas déplaisant. 13 ou 14/20.

7492

Critique de

Maxime Stintzy

Joli hasard du nouveau calendrier : l’éclosion simultanée sur nos écrans, le 18 janvier, d’un couple de premiers films singuliers et pas si dissemblables qui tous deux font de nous les confidents privilégiés d’un grand amour interrompu, mais pleinement vécu et pourtant fantasmé par leurs auteurs à part presque entière, Frédéric Beigbeder et Marie-Castille Mention-Schaar. Un homme et une femme de plume, donc, ravis de muer leur sang d’encre en brillant flux d’images indélébiles.

Misogynie décadente et dandysme mélancolique d’un côté, (juste) rébellion adolescente et romantisme éperdu de l’autre : L’Amour dure trois ans, mise en abyme résolument infidèle d’un roman confession du premier, et Ma Première Fois, pieuse sublimation d’un scénario miroir de la seconde, affirment certes, chacun à son ostensible façon, un style et des orientations morales ou esthétiques qu’on pourrait croire antagonistes. Mais leur égale maîtrise de débutants déjà connus (et de ce fait attendus…en tournant !) sidère au moins autant que leurs audaces inverses qui finissent parfois par se rejoindre.

Cinq bonnes années d’atermoiements furent en effet nécessaires pour laisser mûrir, à l’écran, une romance débridée qui en proclame deux de moins ; six fois plus pour revenir à l’étincelle initiale d’un drame intime et le décanter au cœur battant d’une "histoire universelle". Ambivalente et narcissique, la comédie acide de Frédéric Beigbeder l’est à l’exacte image de lui-même, sans toutefois verser dans la fantaisie "trash" et déjantée de Jan Kounen, génial adaptateur de son 99F. Outre ses propres trouvailles visuelles, les aphorismes fleurissent à l’image, en surimpression, comme jadis au gré des réparties d’un Sacha Guitry, modèle avoué. "Contre les femmes" lui aussi, "tout contre", notre nouveau filmeur mondain suit également son exemple dans ses adresses directes au spectateur et la très méritoire attention qu’il porte aux seconds rôles, partagée par Marie-Castille Mention-Schaar.

Chez lui on savourera l’union fort complémentaire de Frédérique Bel ("potiche nymphomane" parlant anglais pour doper son sex-appeal) et Jonathan Lambert ( "intello coincé" érudit en libertinage), Valérie Lemercier (sournoise éditrice), Michel Legrand (fil rose musical du script) ou même, en improbable duo final avec lui, un Joey Starr aux changeantes vapeurs ; chez elle on sera surtout bouleversé, derrière son tandem d’abord agaçant de jeunes tourtereaux, par Vincent Perez (beau-père complice), Anne Loiret (mère brimée) et la fragile copine Lilly-Fleur Pointeaux (que l’héroïne pourtant jamais n’écrase, ni n’occulte). Sans ces très talentueux renforts, gageons que, dans les deux cas, le couple pivot n’eût pas rayonné de si vive et pertinente manière. Conquise de haute lutte par son metteur en scène, Louise Bourgoin s’ébroue, gracieuse, sous les yeux allumés du sombre humoriste Gaspard Proust, double novice pour Beigbeder dont il constitue, avec Daniel Auteuil, l’idéal hybride. Ce sont en revanche de jeunes mannequins forcément photogéniques, Esther Comar et Martin Cannavo, qui prêtent leur charme, leur indéniable présence et leur virginité de jeu aux deux lycéens amoureux (faux cancre et vraie bûcheuse) de l’internat huppé que revisite ailleurs (le château de Ferrière remplaçant Juilly), six mois jusqu’au bac, la fille du compositeur Michel Mention (l’assistant trop tôt envolé de feu Maurice Jarre).

Et si l’homme de lettres réussit, dans ce joli coup d’essai cinématographique, le grand écart entre Charles Bukowski et Marc Levy (prologue posthume et épilogue vivant de L’Amour dure trois ans), l’ex-journaliste expatriée au Hollywood Reporter ajoute toute seule une deuxième étoile et quelques flocons à sa Première, écrite pour rire (et déjà un peu pour pleurer) aux côtés du comédien réalisateur Lucien Jean-Baptiste (médecin ici) en 2009. "Ma Première Fois", nous raconte désormais, avec une sincérité manifeste, cette veuve inconsolée, livrant aux ados d’aujourd’hui une possible alternative à Twilight : plus d’un demi-siècle après Julien Duvivier, leur Marianne de ma jeunesse ! Dans le réalisme enchanté de son anti-Lol passent en outre des réminiscences éblouies de Sissi, de Mayerling, puis de Love Story, car, se produisant enfin elle-même, la cinéaste en herbe ose tout. Quand son rival de sortie sape en apparence les clichés romantiques, elle les revendique : accumulant sans retenue fétiches, bougies, intempéries, chansons ou crescendos de cordes au service d’un esthétisme quasi "hamiltonien", elle slalome à travers eux et franchit providentiellement tous les obstacles dans de scintillants nuages de poudreuse.

Ex aequo sur la ligne d’arrivée, Frédéric Beigbeder et Marie-Castille Mention-Schaar, invités par l’UGC CinéCité à quatre jours d’intervalle, se dévoilent ici un peu plus devant nous :

M.-C. M.-S. : "La Première Etoile" que j’ai commencé par écrire devait déjà s’appeler La Première Fois, comme un film de Claude Berri en 1976. Son fils Thomas Langmann m’ayant menacé d’un procès, j’ai abandonné ce titre pour en livrer aujourd’hui une variante ouvertement personnelle. Je conserve toujours, par ailleurs, les souvenirs inconscients des films romantiques de David Lean qui ont façonné mon imaginaire sentimental lorsque j’étais jeune fille, du Docteur Jivago à La Fille de Ryan, sans parler, bien sûr, de Love Story ! Ces histoires d’amour me paraissaient plus grandes que la réalité et j’ai, en quelque sorte, grandi avec elles. J’avais donc envie d’assumer mon éternel romantisme, d’en employer les codes les plus classiques et, sans m’autocensurer, de ne rien céder au cynisme « trash » de l’air du temps. La neige procède, selon moi, de cette imagerie, surtout à Megève où j’ai tourné, avec ses calèches et ses grands traîneaux. En montagne, elle représente à mes yeux une parenthèse, un cocon, un moment à part de chaleur familiale. Et puis il y a chez moi autant de bougies que j’en ai disposées dans mes décors : elles me donnent l’âme à voir. L’amour que je raconte dure, malgré la mort. Je vis toujours avec l’absent. Le choix fictionnel de Sarah et Zachary me tient aussi particulièrement à cœur : ce sont des prénoms bibliques, enracinés dans une histoire, et qui vont bien ensemble. Quant à Scar, le patronyme du garçon, ce n’est pas qu’un fauve violent dans Le Roi Lion, c’est d’abord mon nom, Schaar, prononcé d’une certaine façon. Je n’ai pas voulu partager ma vie avec le public pour autant, mais seulement mes émotions. Je me suis toujours située en première spectatrice de mes précédentes productions. L’âge des deux comédiens principaux m’importait peu ; j’ai d’ailleurs vu des personnes plus jeunes que Martin Cannavo (30 ans !) et Esther Comar (26 ans), mais qui paraissaient plus âgées. Ce qui comptait surtout pour moi, c’était qu’on ne les ait pas repérés avant, dans d’autres films. Je me sentais, en réalité, la plus lycéenne de nous trois parce que je conserve une profonde nostalgie de ces années-là. Il y a beaucoup de moi, à son âge, dans le personnage de Sarah. J’étais structurée, cloisonnée comme elle pour être sûre que les ennemis n’attaquent pas le château. Son foulard rouge, c’est le mien et je le garde. J’aimerais maintenant faire un film sur la résistance pendant la deuxième guerre mondiale, mais je viens tout juste d’achever ma seconde réalisation : Bowling, une comédie sociale avec Mathilde Seigner, Catherine Frot et, à nouveau, Firmine Richard. J’aime la fidélité" .

F.B. : "L’Amour dure trois ans ne doit pas être pris au pied de la lettre : ce titre vise davantage le désir, la passion. Notre époque de liberté sexuelle accroît simplement la difficulté de renoncer à la chair. Que devient le couple dans un monde de consommateurs où Nietzsche avait commencé par établir que "si Dieu est mort, tout est permis" ? Mes grands-parents sont pourtant restés 57 ans ensemble et là réside tout le sujet de ma controverse avec Alain Finkielkraut qui a gentiment accepté d’apparaître dans mon film et vient d’écrire un livre intitulé Et si l’amour durait ? La vérité se situe sans doute dans l’entre-deux. La durée, au fond, ne me semble pas le plus important ; savoir saisir la chance de s’émouvoir, voilà ce qui compte. Ainsi est-ce mon premier long métrage et je me suis dit que j’allais me faire plaisir tout le temps, à chaque minute : il ne dure, après tout qu’une heure trente-huit ! Comme vous avez l’œil, vous avez noté que sur un déroulant en bas d’écran et en arrière-plan, lors d’un journal télévisé, je m’y attribuais le Prix Nobel de Littérature 2012, mais je pensais rester seul à pouvoir m’en amuser… En fait, je vais peut-être donner une idée aux jurés suédois et, s’ils voient ces images, je ne désespère de les faire s’exclamer : "Tiens, mais früchtan dü slom gvinn güte !" - ce qui signifie dans leur langue : "Pourquoi pas lui ?" Mais je suis sûr que vous aussi, vous parlez couramment le Bergman ! J’ajouterai qu’entre Sartre et Camus, mon choix est fait depuis longtemps : si j’adore Les Mots du premier, je préfère le second à tous égards. Je trouve donc plus snob encore de refuser le Nobel que de l’accepter. Camus l’a d’ailleurs reçu avec une grande humilité. De la même façon, lorsque Julien Gracq a décliné le Goncourt, j’y ai perçu un excès de calcul et de réflexion. Malheureusement, je n’aurai pour ma part ni le choix, ni l’opportunité d’expérimenter ni l’un, ni l’autre. Le Prix de Flore qui révèle à sa compagne la véritable identité de mon personnage, je l’ai moi-même créé et j’en suis, de ce fait, exclu d’avance. Raison de plus pour me décerner deux récompenses littéraires dans ce film et pour lui offrir, tant qu’à faire, son Oscar ! J’y ai en effet convié Michel Legrand à interpréter en personne la chanson de L’Affaire Thomas Crown, qui lui avait valu sa première statuette… Comprenez bien que j’ai abordé ce tournage comme si c’était le dernier et, puisqu’on avait, par inconscience, commis l’erreur de m’en confier les rênes, je n’allais pas me priver de quelques joies simples ! En revanche, les jolies groupies qui se tapent systématiquement, chaque année, tous les écrivains primés pour comparer leurs performances viriles, ça n’existe pas et le lauréat que je suis [de l’Interallié et du Renaudot] le déplore. Il s’agit là d’un pur fantasme. En tant que débutant, j’ai préféré imaginer mes scènes dans des lieux que je connaissais, pour savoir où y mettre ma caméra : le Grand Journal où j’ai travaillé, le Flore, l’Hôtel Amour, le Montana ou le port de Guéthary. Ne tourner qu’en décors réels me rassurait, au stade de l’écriture. Je ne suis qu’un jeune stagiaire à la découverte d’un nouveau métier, un peu schizo par ailleurs, façon Docteur Jekyll et Mister Hyde. Je n’ai pas consciemment voulu toutes les figures du double que vous avez repérées dans le film, mais j’y revendique plusieurs effets d’écho, sur le modèle des deux scènes de cuisson d’un homard vivant dans Annie Hall : la première, avec Diane Keaton, est hilarante ; la seconde, avec une autre femme, l’une des plus tristes du monde. La comédie se mue en tragédie, quand chez moi, de la gnôle (Charles Bukowski) à l’eau de rose (Marc Lévy, qui a eu l’élégance et l’autodérision d’accepter de me rejoindre), le pessimisme se dilue dans l’optimisme. Or le sommet en art, c’est cela : réussir à provoquer, avec le même matériau, deux émotions opposées. Je voue de ce fait une admiration sans bornes à Woody Allen et je crois que s’il n’avait pas existé, je n’aurais pas eu envie de réaliser ce film".

Misogynie décadente et dandysme mélancolique d’un côté, (juste) rébellion adolescente et romantisme éperdu de l’autre : L’Amour dure trois ans, mise en abyme résolument infidèle d’un roman confession du premier, et Ma Première Fois, pieuse sublimation d’un scénario miroir de la seconde, affirment certes, chacun à son ostensible façon, un style et des orientations morales ou esthétiques qu’on pourrait croire antagonistes. Mais leur égale maîtrise de débutants déjà connus (et de ce fait attendus…en tournant !) sidère au moins autant que leurs audaces inverses qui finissent parfois par se rejoindre.

Cinq bonnes années d’atermoiements furent en effet nécessaires pour laisser mûrir, à l’écran, une romance débridée qui en proclame deux de moins ; six fois plus pour revenir à l’étincelle initiale d’un drame intime et le décanter au cœur battant d’une "histoire universelle". Ambivalente et narcissique, la comédie acide de Frédéric Beigbeder l’est à l’exacte image de lui-même, sans toutefois verser dans la fantaisie "trash" et déjantée de Jan Kounen, génial adaptateur de son 99F. Outre ses propres trouvailles visuelles, les aphorismes fleurissent à l’image, en surimpression, comme jadis au gré des réparties d’un Sacha Guitry, modèle avoué. "Contre les femmes" lui aussi, "tout contre", notre nouveau filmeur mondain suit également son exemple dans ses adresses directes au spectateur et la très méritoire attention qu’il porte aux seconds rôles, partagée par Marie-Castille Mention-Schaar.

Chez lui on savourera l’union fort complémentaire de Frédérique Bel ("potiche nymphomane" parlant anglais pour doper son sex-appeal) et Jonathan Lambert ( "intello coincé" érudit en libertinage), Valérie Lemercier (sournoise éditrice), Michel Legrand (fil rose musical du script) ou même, en improbable duo final avec lui, un Joey Starr aux changeantes vapeurs ; chez elle on sera surtout bouleversé, derrière son tandem d’abord agaçant de jeunes tourtereaux, par Vincent Perez (beau-père complice), Anne Loiret (mère brimée) et la fragile copine Lilly-Fleur Pointeaux (que l’héroïne pourtant jamais n’écrase, ni n’occulte). Sans ces très talentueux renforts, gageons que, dans les deux cas, le couple pivot n’eût pas rayonné de si vive et pertinente manière. Conquise de haute lutte par son metteur en scène, Louise Bourgoin s’ébroue, gracieuse, sous les yeux allumés du sombre humoriste Gaspard Proust, double novice pour Beigbeder dont il constitue, avec Daniel Auteuil, l’idéal hybride. Ce sont en revanche de jeunes mannequins forcément photogéniques, Esther Comar et Martin Cannavo, qui prêtent leur charme, leur indéniable présence et leur virginité de jeu aux deux lycéens amoureux (faux cancre et vraie bûcheuse) de l’internat huppé que revisite ailleurs (le château de Ferrière remplaçant Juilly), six mois jusqu’au bac, la fille du compositeur Michel Mention (l’assistant trop tôt envolé de feu Maurice Jarre).

Et si l’homme de lettres réussit, dans ce joli coup d’essai cinématographique, le grand écart entre Charles Bukowski et Marc Levy (prologue posthume et épilogue vivant de L’Amour dure trois ans), l’ex-journaliste expatriée au Hollywood Reporter ajoute toute seule une deuxième étoile et quelques flocons à sa Première, écrite pour rire (et déjà un peu pour pleurer) aux côtés du comédien réalisateur Lucien Jean-Baptiste (médecin ici) en 2009. "Ma Première Fois", nous raconte désormais, avec une sincérité manifeste, cette veuve inconsolée, livrant aux ados d’aujourd’hui une possible alternative à Twilight : plus d’un demi-siècle après Julien Duvivier, leur Marianne de ma jeunesse ! Dans le réalisme enchanté de son anti-Lol passent en outre des réminiscences éblouies de Sissi, de Mayerling, puis de Love Story, car, se produisant enfin elle-même, la cinéaste en herbe ose tout. Quand son rival de sortie sape en apparence les clichés romantiques, elle les revendique : accumulant sans retenue fétiches, bougies, intempéries, chansons ou crescendos de cordes au service d’un esthétisme quasi "hamiltonien", elle slalome à travers eux et franchit providentiellement tous les obstacles dans de scintillants nuages de poudreuse.

Ex aequo sur la ligne d’arrivée, Frédéric Beigbeder et Marie-Castille Mention-Schaar, invités par l’UGC CinéCité à quatre jours d’intervalle, se dévoilent ici un peu plus devant nous :

M.-C. M.-S. : "La Première Etoile" que j’ai commencé par écrire devait déjà s’appeler La Première Fois, comme un film de Claude Berri en 1976. Son fils Thomas Langmann m’ayant menacé d’un procès, j’ai abandonné ce titre pour en livrer aujourd’hui une variante ouvertement personnelle. Je conserve toujours, par ailleurs, les souvenirs inconscients des films romantiques de David Lean qui ont façonné mon imaginaire sentimental lorsque j’étais jeune fille, du Docteur Jivago à La Fille de Ryan, sans parler, bien sûr, de Love Story ! Ces histoires d’amour me paraissaient plus grandes que la réalité et j’ai, en quelque sorte, grandi avec elles. J’avais donc envie d’assumer mon éternel romantisme, d’en employer les codes les plus classiques et, sans m’autocensurer, de ne rien céder au cynisme « trash » de l’air du temps. La neige procède, selon moi, de cette imagerie, surtout à Megève où j’ai tourné, avec ses calèches et ses grands traîneaux. En montagne, elle représente à mes yeux une parenthèse, un cocon, un moment à part de chaleur familiale. Et puis il y a chez moi autant de bougies que j’en ai disposées dans mes décors : elles me donnent l’âme à voir. L’amour que je raconte dure, malgré la mort. Je vis toujours avec l’absent. Le choix fictionnel de Sarah et Zachary me tient aussi particulièrement à cœur : ce sont des prénoms bibliques, enracinés dans une histoire, et qui vont bien ensemble. Quant à Scar, le patronyme du garçon, ce n’est pas qu’un fauve violent dans Le Roi Lion, c’est d’abord mon nom, Schaar, prononcé d’une certaine façon. Je n’ai pas voulu partager ma vie avec le public pour autant, mais seulement mes émotions. Je me suis toujours située en première spectatrice de mes précédentes productions. L’âge des deux comédiens principaux m’importait peu ; j’ai d’ailleurs vu des personnes plus jeunes que Martin Cannavo (30 ans !) et Esther Comar (26 ans), mais qui paraissaient plus âgées. Ce qui comptait surtout pour moi, c’était qu’on ne les ait pas repérés avant, dans d’autres films. Je me sentais, en réalité, la plus lycéenne de nous trois parce que je conserve une profonde nostalgie de ces années-là. Il y a beaucoup de moi, à son âge, dans le personnage de Sarah. J’étais structurée, cloisonnée comme elle pour être sûre que les ennemis n’attaquent pas le château. Son foulard rouge, c’est le mien et je le garde. J’aimerais maintenant faire un film sur la résistance pendant la deuxième guerre mondiale, mais je viens tout juste d’achever ma seconde réalisation : Bowling, une comédie sociale avec Mathilde Seigner, Catherine Frot et, à nouveau, Firmine Richard. J’aime la fidélité" .

F.B. : "L’Amour dure trois ans ne doit pas être pris au pied de la lettre : ce titre vise davantage le désir, la passion. Notre époque de liberté sexuelle accroît simplement la difficulté de renoncer à la chair. Que devient le couple dans un monde de consommateurs où Nietzsche avait commencé par établir que "si Dieu est mort, tout est permis" ? Mes grands-parents sont pourtant restés 57 ans ensemble et là réside tout le sujet de ma controverse avec Alain Finkielkraut qui a gentiment accepté d’apparaître dans mon film et vient d’écrire un livre intitulé Et si l’amour durait ? La vérité se situe sans doute dans l’entre-deux. La durée, au fond, ne me semble pas le plus important ; savoir saisir la chance de s’émouvoir, voilà ce qui compte. Ainsi est-ce mon premier long métrage et je me suis dit que j’allais me faire plaisir tout le temps, à chaque minute : il ne dure, après tout qu’une heure trente-huit ! Comme vous avez l’œil, vous avez noté que sur un déroulant en bas d’écran et en arrière-plan, lors d’un journal télévisé, je m’y attribuais le Prix Nobel de Littérature 2012, mais je pensais rester seul à pouvoir m’en amuser… En fait, je vais peut-être donner une idée aux jurés suédois et, s’ils voient ces images, je ne désespère de les faire s’exclamer : "Tiens, mais früchtan dü slom gvinn güte !" - ce qui signifie dans leur langue : "Pourquoi pas lui ?" Mais je suis sûr que vous aussi, vous parlez couramment le Bergman ! J’ajouterai qu’entre Sartre et Camus, mon choix est fait depuis longtemps : si j’adore Les Mots du premier, je préfère le second à tous égards. Je trouve donc plus snob encore de refuser le Nobel que de l’accepter. Camus l’a d’ailleurs reçu avec une grande humilité. De la même façon, lorsque Julien Gracq a décliné le Goncourt, j’y ai perçu un excès de calcul et de réflexion. Malheureusement, je n’aurai pour ma part ni le choix, ni l’opportunité d’expérimenter ni l’un, ni l’autre. Le Prix de Flore qui révèle à sa compagne la véritable identité de mon personnage, je l’ai moi-même créé et j’en suis, de ce fait, exclu d’avance. Raison de plus pour me décerner deux récompenses littéraires dans ce film et pour lui offrir, tant qu’à faire, son Oscar ! J’y ai en effet convié Michel Legrand à interpréter en personne la chanson de L’Affaire Thomas Crown, qui lui avait valu sa première statuette… Comprenez bien que j’ai abordé ce tournage comme si c’était le dernier et, puisqu’on avait, par inconscience, commis l’erreur de m’en confier les rênes, je n’allais pas me priver de quelques joies simples ! En revanche, les jolies groupies qui se tapent systématiquement, chaque année, tous les écrivains primés pour comparer leurs performances viriles, ça n’existe pas et le lauréat que je suis [de l’Interallié et du Renaudot] le déplore. Il s’agit là d’un pur fantasme. En tant que débutant, j’ai préféré imaginer mes scènes dans des lieux que je connaissais, pour savoir où y mettre ma caméra : le Grand Journal où j’ai travaillé, le Flore, l’Hôtel Amour, le Montana ou le port de Guéthary. Ne tourner qu’en décors réels me rassurait, au stade de l’écriture. Je ne suis qu’un jeune stagiaire à la découverte d’un nouveau métier, un peu schizo par ailleurs, façon Docteur Jekyll et Mister Hyde. Je n’ai pas consciemment voulu toutes les figures du double que vous avez repérées dans le film, mais j’y revendique plusieurs effets d’écho, sur le modèle des deux scènes de cuisson d’un homard vivant dans Annie Hall : la première, avec Diane Keaton, est hilarante ; la seconde, avec une autre femme, l’une des plus tristes du monde. La comédie se mue en tragédie, quand chez moi, de la gnôle (Charles Bukowski) à l’eau de rose (Marc Lévy, qui a eu l’élégance et l’autodérision d’accepter de me rejoindre), le pessimisme se dilue dans l’optimisme. Or le sommet en art, c’est cela : réussir à provoquer, avec le même matériau, deux émotions opposées. Je voue de ce fait une admiration sans bornes à Woody Allen et je crois que s’il n’avait pas existé, je n’aurais pas eu envie de réaliser ce film".

Bibliographie