Genre

THRILLER FANTASTIQUE

Nationalité

France60

Durée : 1h38

Date de sortie en France : 27/04/2011

Date de sortie en France : 27/04/2011

Thème

Prise de vues

:

Man-Ching NG

Interprétation

Distributeur : La Fabrique de Films

Visa d'exp. : 122711

Résumé

Une mystérieuse potion magique, remontant à d'ancestrales coutumes, aux incroyables pouvoirs érotiques intrigue et motive bien du monde.

Critique

Critiques - Commentaires Public

7429

Critique de

Elsa Nagel

Aux cinémas Star de Strasbourg, antres des fins gourmets, du 6 au 10 avril 2011, l’Etrange Festival (17e édition) remettait le couvert, sévices compris. Ceux que nous avaient déjà offerts, sur un plateau vosgien, leurs fantastiques adeptes de Gérardmer ; quelques autres aussi, aux saveurs inédites chez nous, dont les plus raffinés furent sans conteste, en Première française, les écorchures et les suffocations des vénéneuses Nuits rouges du Bourreau de jade.

Figuraient ainsi au menu rouge sang concocté par les maîtres queux du Mad Ciné Club, entre maintes promesses de plaisirs diversement coupables : un coupe-faim mexicain (Ne nous jugez pas), un tartare maison made in Hong-Kong (Dream Home), deux plats de résistance coréens (J’ai rencontré le Diable et Bedevilled, rebaptisé Blood Island) une bien collante et ravageuse sucrerie australienne (The Loved Ones), servis frappés aux Géromois en janvier dernier, mais surtout ce somptueux « thriller fétichiste » (à ne pas confondre avec l’allègre Sortilège du Scorpion de jade, signé Woody Allen) qui doit beaucoup, esthétiquement parlant, aux deux maîtres et complices de leur duo de signataires français venus travailler avec eux : Tsui Hark et Wong Kar-wai.

Scénaristes et anciens journalistes expatriés à Hong Kong depuis quinze ans d’intense labeur, Julien Carbon et Laurent Courtiaud en ont manifestement adopté l’élégance de mise et de style, autant que les perversions fantasmatiques, prenant leur pied, par exemple, à le célébrer chez celles qui le rehaussent ou le dénudent et à en goûter, dans les affres d’une petite mort qu’étreint la grande, le sensuel empire. Riches d’un singulier exotisme dont ils ont fait vœu de filtrer sur place la redoutable essence, ils n’en inscrivent pas moins leur long métrage initial au cœur de notre nouveau cinéma de genre, tel que d’autres binômes, bizarrement, l’ont à peu de frais exalté avant eux : David Moreau et Xavier Palud (Ils, 2006), Alexandre Bustillo et Julien Maury (A l’Intérieur, 2007) Yannick Dahan et Benjamin Rocher (La Horde, 2009) ou Hélène Cattet et Bruno Forzani (Amer, 2009).

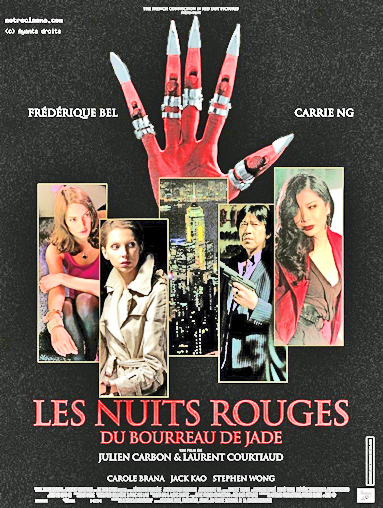

Ils y mêlent leur blonde héroïne hitchcockienne un peu paumée (Frédérique Bel, de jour comme de nuit, promue vedette à part entière) – en fuite après l’empoisonnement de son amant, un ministre français corrompu – à d’obscures tractations autour d’un antique coffret renfermant le légendaire élixir mortel de l’exécuteur du premier empereur de Chine. Elle y laissera sa peau, certes, mais en meilleur état que l’épiderme consciencieusement retiré de sa compatriote, la brune Carole Brana (par delà le strip-tease auquel l’avait soumise Brisseau, A l’Aventure). Le temps d’une éprouvante séquence d’anthologie, sa tortionnaire de charme, la toujours fatale Carrie Ng, en profitera pour nous livrer sa recette du Dry Martini (« entre la banquise du gin et le souvenir du vermouth »), à verser sur la chair à vif de plus faible que soi. Quant audit « bourreau de jade », il usait avant elle de sa propre liqueur pour paralyser ses victimes et aiguiser leurs sens jusqu’à l’extase, au moment même de la mise à mort.

Et comme tout cela ne s’avère, en fin de compte, guère moral, ni donc très recommandable, le critique circonspect s’abstiendra, pour sa part, de « trancher ». Ses Nuits rouges (du nom d’un ensorcelant parfum) : une chatoyante coquille vide aux effluves méphitiques ou un sulfureux concentré d’Eros et Thanatos que n’eût pas renié Lautréamont ? Leurs frères musiciens Alex et Willie Cortes (Seppuku Paradigm) qu’ils ont logiquement emprunté, comme leur chef monteur (Sébastien Prangère), aux Martyrs de l’ami Pascal Laugier ont du moins valu à Julien Carbon et Laurent Courtiaud le Prix de la Meilleure B.O. du Festival de Sitges.

Venus hélas à Strasbourg sans leur bel(le) interprète principale (d’abord annoncée) qui pourtant y débuta sur la scène de l’ARTUS, ils se prêtèrent bien volontiers au supplice de la question et s’y montrèrent particulièrement loquaces, une heure durant. Lambeaux conservés :

J.C. : Nous avons commencé à discuter de ce projet en 2008 et entamé son tournage en mars 2009 : il nous a donc fallu un an à peine pour en réunir tous les intervenants et mettre sur pied le montage financier. Le film une fois terminé début 2010, nous aurions pu le sortir dans la foulée, mais il nous a semblé préférable, autant pour nos producteurs français et asiatiques que pour nos distributeurs et nos vendeurs à l’étranger, d’aller d’abord dans les festivals pour le faire connaître et mieux le positionner, du fait de sa double nationalité. Or ceux qui pouvaient se révéler bons pour lui se situaient tous en automne : Toronto, Sitges ou San Sebastian. Nous avons donc dû attendre d’y passer pour déterminer ensuite les dates de sortie.

L.C. : Travailler à deux nous est naturel parce que nous avons fait nos armes à Hong-Kong en écrivant à quatre mains des scénarios pour Tsui Hark ou Johnnie To. Cela facilite les choses puisque ne nous répartissons pas les tâches en fonction d’elles-mêmes, mais de notre disponibilité ou de notre proximité : nous sommes, en réalité, complètement interchangeables. Dans une économie serrée de cinéma B, nous pouvions ainsi nous trouver dans deux endroits à la fois et accélérer le rythme. Notre carrière strictement hongkongaise nous a par ailleurs permis d’aboutir au résultat dont nous avions envie, avec nos désirs, nos fantasmes et nos fétiches, sans lorgner vers le marché du film de genre français. Notre société de production, Red East Pictures, nous l’avons toutefois montée à trois en 2007, nous associant à notre fidèle conseillère Kit Wong, qui a traduit tous nos scripts en cantonais et réalisé elle-même Black Door (2001), un film d’horreur que nous lui avions écrit. L’interaction s’avère donc permanente et si nous décidions un jour, Julien ou moi, de nous atteler à deux projets distincts, ce ne serait pas pour partir chacun de notre côté, mais pour perpétuer, à travers eux, nos échanges de conseils et de matériel.

J.C. : Nous sommes issus d’une école, celle de Hong-Kong, où les ego s’expriment moins qu’en France. Ce serait du temps perdu : on y enchaîne quinze heures de tournage par jour et il importe dès lors que les décisions soient prises en amont ! Ce qui compte, c’est de raconter au mieux une histoire, puis de nous en tenir à notre rôle de marionnettistes en prenant soin d’alterner chaque jour, dans notre duo, les emplois traditionnels de gentil et de méchant flic. On sait d’emblée ce qu’on veut et surtout ce qu’on ne veut pas.

L.C. : La légende du Bourreau de jade est une extrapolation de notre part sur des bases vraisemblables. Nous adorons tous les deux Alexandre Dumas, mais aussi, dans le même état d’esprit, les romans-feuilletons fantaisistes de Jin Yong, ancrés dans la Chine de l’époque Ming. Nous avions besoin, pour notre histoire, d’un mode de torture sophistiqué et le poison qui y participe nous a été inspiré par les recherches alchimiques sous le règne du Premier Empereur, en quête d’immortalité. On y expérimentait les effets du mercure tout en étudiant, à travers l’essor de l’acupuncture, les points sensibles du corps ; on y avait aussi inventé divers nouveaux supplices, d’une originalité très exotique.

J.C. : Ce film, nous l’avons cependant écrit pour Carrie Ng, une actrice avec qui nous rêvions depuis longtemps de passer à la réalisation. Elle a accumulé les rôles de femmes dangereuses et criminelles dans des séries B et nous pensions que le moment était venu de magnifier son personnage habituel en lui conférant plus de beauté et de sensualité, en le rendant très graphique. Les scènes de meurtre qu’elle exécute procèdent d’un goût personnel : une petite Japonaise dans un lit de suffocation, c’est plus joli qu’un type quelconque ! Nous aurions pu, après tout, prendre nous-mêmes la place des victimes et profiter honteusement de la situation !

L.C. : Il s’agit là de métaphores érotiques et Carrie constitue notre propre projection : c’est elle qui, avec ses griffes de jade, pratique la pénétration abdominale… Nous identifiant donc à elle, d’un point de vue hétérosexuel, nous souhaitions des victimes féminines et agréables à regarder. Nous voulions aussi inverser la tradition hongkongaise unisexe du « hero movie » où, comme dans The Killer (1989) de John Woo, deux personnages masculins s’affrontent et finissent par se ressembler. Running out of time (1999), que nous avions écrit pour Johnnie To, s’achevait déjà sur le travestissement troublant de l’acteur Andy Lau. Cette charge saphique nous amusait et motivait également le choix d’une adversaire complémentaire en la personne de Frédérique Bel, venue au casting avec l’exacte allure du personnage : BCBG, hors du temps, à distance, portant l’imper et l’irrésistible chignon de Kim Novak dans Vertigo ou peu s’en faut. Ainsi correspondait-elle d’emblée au fantasme que cultivent les Asiatiques de la blonde occidentale, de cette demoiselle parisienne rêvée qu’appelait l’univers décalé, presque intemporel de notre film. Ignorant tout, à Hong-Kong, de son étiquette comique, nous n’avions aucun préjugé à son égard et il nous a suffi de lui mettre un luger, puis un mauser entre les mains pour parfaire la panoplie.

J.C. : Ce que nous avons aimé enfants, puis adolescents, dans les séries B des années 60 et 70, c’est leur dimension transgressive. Le cinéma fantastique de la Hammer était très sexué et correspondait bien à la libéralisation des mœurs, annonçant, à sa manière, le soft porn. Or le cinéma de genre d’aujourd’hui, celui des Saw ou des Hostel, n’est plus qu’un violent exutoire pour teenagers : privé de sa puissance érotique, presque puritain, il exerce moins sa fonction sociale de libération. Les actrices françaises, de surcroît, sont souvent plus belles dans la vie qu’à l’écran. Au nom du réalisme quotidien et d’un absurde refus du mensonge, on a ainsi affaibli la fascination que les spectateurs pouvaient auparavant éprouver pour le Septième Art.

L.C. : Oui. On se fait désormais une fausse idée du processus d’identification : le personnage n’a pas besoin d’avoir les mêmes problèmes d’acné ou de surcharge pondérale que nous pour nous toucher ; les cheveux gras ne font pas d’une fille notre voisine d’à côté ! Il s’agit au contraire de sublimer des drames intimes que nous partageons tous. La plus belle femme du monde peut se retrouver, elle aussi, plaquée par son mari ! Or, pour m’abandonner à l’émotion, je préfère, moi, imaginer Ava Gardner en larmes devant son téléphone, guettant un appel de Frank Sinatra : n’aurait-on pas raison d’y voir une splendide valeur ajoutée ?

Figuraient ainsi au menu rouge sang concocté par les maîtres queux du Mad Ciné Club, entre maintes promesses de plaisirs diversement coupables : un coupe-faim mexicain (Ne nous jugez pas), un tartare maison made in Hong-Kong (Dream Home), deux plats de résistance coréens (J’ai rencontré le Diable et Bedevilled, rebaptisé Blood Island) une bien collante et ravageuse sucrerie australienne (The Loved Ones), servis frappés aux Géromois en janvier dernier, mais surtout ce somptueux « thriller fétichiste » (à ne pas confondre avec l’allègre Sortilège du Scorpion de jade, signé Woody Allen) qui doit beaucoup, esthétiquement parlant, aux deux maîtres et complices de leur duo de signataires français venus travailler avec eux : Tsui Hark et Wong Kar-wai.

Scénaristes et anciens journalistes expatriés à Hong Kong depuis quinze ans d’intense labeur, Julien Carbon et Laurent Courtiaud en ont manifestement adopté l’élégance de mise et de style, autant que les perversions fantasmatiques, prenant leur pied, par exemple, à le célébrer chez celles qui le rehaussent ou le dénudent et à en goûter, dans les affres d’une petite mort qu’étreint la grande, le sensuel empire. Riches d’un singulier exotisme dont ils ont fait vœu de filtrer sur place la redoutable essence, ils n’en inscrivent pas moins leur long métrage initial au cœur de notre nouveau cinéma de genre, tel que d’autres binômes, bizarrement, l’ont à peu de frais exalté avant eux : David Moreau et Xavier Palud (Ils, 2006), Alexandre Bustillo et Julien Maury (A l’Intérieur, 2007) Yannick Dahan et Benjamin Rocher (La Horde, 2009) ou Hélène Cattet et Bruno Forzani (Amer, 2009).

Ils y mêlent leur blonde héroïne hitchcockienne un peu paumée (Frédérique Bel, de jour comme de nuit, promue vedette à part entière) – en fuite après l’empoisonnement de son amant, un ministre français corrompu – à d’obscures tractations autour d’un antique coffret renfermant le légendaire élixir mortel de l’exécuteur du premier empereur de Chine. Elle y laissera sa peau, certes, mais en meilleur état que l’épiderme consciencieusement retiré de sa compatriote, la brune Carole Brana (par delà le strip-tease auquel l’avait soumise Brisseau, A l’Aventure). Le temps d’une éprouvante séquence d’anthologie, sa tortionnaire de charme, la toujours fatale Carrie Ng, en profitera pour nous livrer sa recette du Dry Martini (« entre la banquise du gin et le souvenir du vermouth »), à verser sur la chair à vif de plus faible que soi. Quant audit « bourreau de jade », il usait avant elle de sa propre liqueur pour paralyser ses victimes et aiguiser leurs sens jusqu’à l’extase, au moment même de la mise à mort.

Et comme tout cela ne s’avère, en fin de compte, guère moral, ni donc très recommandable, le critique circonspect s’abstiendra, pour sa part, de « trancher ». Ses Nuits rouges (du nom d’un ensorcelant parfum) : une chatoyante coquille vide aux effluves méphitiques ou un sulfureux concentré d’Eros et Thanatos que n’eût pas renié Lautréamont ? Leurs frères musiciens Alex et Willie Cortes (Seppuku Paradigm) qu’ils ont logiquement emprunté, comme leur chef monteur (Sébastien Prangère), aux Martyrs de l’ami Pascal Laugier ont du moins valu à Julien Carbon et Laurent Courtiaud le Prix de la Meilleure B.O. du Festival de Sitges.

Venus hélas à Strasbourg sans leur bel(le) interprète principale (d’abord annoncée) qui pourtant y débuta sur la scène de l’ARTUS, ils se prêtèrent bien volontiers au supplice de la question et s’y montrèrent particulièrement loquaces, une heure durant. Lambeaux conservés :

J.C. : Nous avons commencé à discuter de ce projet en 2008 et entamé son tournage en mars 2009 : il nous a donc fallu un an à peine pour en réunir tous les intervenants et mettre sur pied le montage financier. Le film une fois terminé début 2010, nous aurions pu le sortir dans la foulée, mais il nous a semblé préférable, autant pour nos producteurs français et asiatiques que pour nos distributeurs et nos vendeurs à l’étranger, d’aller d’abord dans les festivals pour le faire connaître et mieux le positionner, du fait de sa double nationalité. Or ceux qui pouvaient se révéler bons pour lui se situaient tous en automne : Toronto, Sitges ou San Sebastian. Nous avons donc dû attendre d’y passer pour déterminer ensuite les dates de sortie.

L.C. : Travailler à deux nous est naturel parce que nous avons fait nos armes à Hong-Kong en écrivant à quatre mains des scénarios pour Tsui Hark ou Johnnie To. Cela facilite les choses puisque ne nous répartissons pas les tâches en fonction d’elles-mêmes, mais de notre disponibilité ou de notre proximité : nous sommes, en réalité, complètement interchangeables. Dans une économie serrée de cinéma B, nous pouvions ainsi nous trouver dans deux endroits à la fois et accélérer le rythme. Notre carrière strictement hongkongaise nous a par ailleurs permis d’aboutir au résultat dont nous avions envie, avec nos désirs, nos fantasmes et nos fétiches, sans lorgner vers le marché du film de genre français. Notre société de production, Red East Pictures, nous l’avons toutefois montée à trois en 2007, nous associant à notre fidèle conseillère Kit Wong, qui a traduit tous nos scripts en cantonais et réalisé elle-même Black Door (2001), un film d’horreur que nous lui avions écrit. L’interaction s’avère donc permanente et si nous décidions un jour, Julien ou moi, de nous atteler à deux projets distincts, ce ne serait pas pour partir chacun de notre côté, mais pour perpétuer, à travers eux, nos échanges de conseils et de matériel.

J.C. : Nous sommes issus d’une école, celle de Hong-Kong, où les ego s’expriment moins qu’en France. Ce serait du temps perdu : on y enchaîne quinze heures de tournage par jour et il importe dès lors que les décisions soient prises en amont ! Ce qui compte, c’est de raconter au mieux une histoire, puis de nous en tenir à notre rôle de marionnettistes en prenant soin d’alterner chaque jour, dans notre duo, les emplois traditionnels de gentil et de méchant flic. On sait d’emblée ce qu’on veut et surtout ce qu’on ne veut pas.

L.C. : La légende du Bourreau de jade est une extrapolation de notre part sur des bases vraisemblables. Nous adorons tous les deux Alexandre Dumas, mais aussi, dans le même état d’esprit, les romans-feuilletons fantaisistes de Jin Yong, ancrés dans la Chine de l’époque Ming. Nous avions besoin, pour notre histoire, d’un mode de torture sophistiqué et le poison qui y participe nous a été inspiré par les recherches alchimiques sous le règne du Premier Empereur, en quête d’immortalité. On y expérimentait les effets du mercure tout en étudiant, à travers l’essor de l’acupuncture, les points sensibles du corps ; on y avait aussi inventé divers nouveaux supplices, d’une originalité très exotique.

J.C. : Ce film, nous l’avons cependant écrit pour Carrie Ng, une actrice avec qui nous rêvions depuis longtemps de passer à la réalisation. Elle a accumulé les rôles de femmes dangereuses et criminelles dans des séries B et nous pensions que le moment était venu de magnifier son personnage habituel en lui conférant plus de beauté et de sensualité, en le rendant très graphique. Les scènes de meurtre qu’elle exécute procèdent d’un goût personnel : une petite Japonaise dans un lit de suffocation, c’est plus joli qu’un type quelconque ! Nous aurions pu, après tout, prendre nous-mêmes la place des victimes et profiter honteusement de la situation !

L.C. : Il s’agit là de métaphores érotiques et Carrie constitue notre propre projection : c’est elle qui, avec ses griffes de jade, pratique la pénétration abdominale… Nous identifiant donc à elle, d’un point de vue hétérosexuel, nous souhaitions des victimes féminines et agréables à regarder. Nous voulions aussi inverser la tradition hongkongaise unisexe du « hero movie » où, comme dans The Killer (1989) de John Woo, deux personnages masculins s’affrontent et finissent par se ressembler. Running out of time (1999), que nous avions écrit pour Johnnie To, s’achevait déjà sur le travestissement troublant de l’acteur Andy Lau. Cette charge saphique nous amusait et motivait également le choix d’une adversaire complémentaire en la personne de Frédérique Bel, venue au casting avec l’exacte allure du personnage : BCBG, hors du temps, à distance, portant l’imper et l’irrésistible chignon de Kim Novak dans Vertigo ou peu s’en faut. Ainsi correspondait-elle d’emblée au fantasme que cultivent les Asiatiques de la blonde occidentale, de cette demoiselle parisienne rêvée qu’appelait l’univers décalé, presque intemporel de notre film. Ignorant tout, à Hong-Kong, de son étiquette comique, nous n’avions aucun préjugé à son égard et il nous a suffi de lui mettre un luger, puis un mauser entre les mains pour parfaire la panoplie.

J.C. : Ce que nous avons aimé enfants, puis adolescents, dans les séries B des années 60 et 70, c’est leur dimension transgressive. Le cinéma fantastique de la Hammer était très sexué et correspondait bien à la libéralisation des mœurs, annonçant, à sa manière, le soft porn. Or le cinéma de genre d’aujourd’hui, celui des Saw ou des Hostel, n’est plus qu’un violent exutoire pour teenagers : privé de sa puissance érotique, presque puritain, il exerce moins sa fonction sociale de libération. Les actrices françaises, de surcroît, sont souvent plus belles dans la vie qu’à l’écran. Au nom du réalisme quotidien et d’un absurde refus du mensonge, on a ainsi affaibli la fascination que les spectateurs pouvaient auparavant éprouver pour le Septième Art.

L.C. : Oui. On se fait désormais une fausse idée du processus d’identification : le personnage n’a pas besoin d’avoir les mêmes problèmes d’acné ou de surcharge pondérale que nous pour nous toucher ; les cheveux gras ne font pas d’une fille notre voisine d’à côté ! Il s’agit au contraire de sublimer des drames intimes que nous partageons tous. La plus belle femme du monde peut se retrouver, elle aussi, plaquée par son mari ! Or, pour m’abandonner à l’émotion, je préfère, moi, imaginer Ava Gardner en larmes devant son téléphone, guettant un appel de Frank Sinatra : n’aurait-on pas raison d’y voir une splendide valeur ajoutée ?