Genre

COMÉDIE DRAMATIQUE

Nationalité

France60

Durée : 1h40

Date de sortie en France : 12/10/2011

Date de sortie en France : 12/10/2011

Thèmes

Réalisation

:

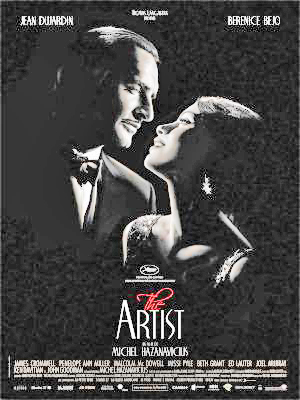

Michel HAZANAVICIUS

Scénario

:

Michel HAZANAVICIUS

Prise de vues

:

Guillaume SCHIFFMAN

Musique

:

Ludovic BOURCE

Interprétation

Distributeur : Warner Bros Pictures France

Visa d'exp. : 127108

Résumé

1927, dans la Mecque du cinéma, les célèbres studios Kinograph Pictures Company viennent à nouveau d'engranger un succès phénoménal au box-office national, avec le dernier film du célèbre acteur de l'époque, George Valentin, vedette principale d'une aventureuse et tonitruante production, sous forme de flagrant sérial anti-soviétique, ("A russian affair"), signée du prolifique réalisateur Zimmer. C'est lors d'un médiatique show publicitaire, après une mémorable avant-première, que notre séduisant interprète, adulé par un public conquis d'avance, fait la connaissance fortuite d'une jeune et délicieuse figurante, Peppy Miller, qui aimerait bien se faire une petite place aux sunlights des nombreux plateaux de tournage et qui peu à peu, au fil de petits rôles ingrats et secondaires, va lentement prendre présence dans les studios...

1929, les premiers tests de sonorisation viennent de s'opérer et semblent fort concluants sur le public qui "veut de nouvelles têtes et des têtes qui parlent". Et bientôt les studios Kinograph mettent un terme aux productions à venir de films muets, pour se lancer dans l'attrayante nouveauté du parlant. George Valentin, qui ne croit guère à l'avenir des films sonores, décide de réaliser un nouveau film muet, à forte connotation exotique et mélodramatique, "Tears of love" dans lequel il sera à la fois metteur en scène, acteur et producteur. Un insuccès majeur, concomitant au fameux krach boursier de l'époque, vont ruiner notre imprévoyant comédien, alors même que la petite Peppy gravit avec conviction les échelons du succès...

1931, George Valentin, abandonné par son épouse, triste client auprès des prêteurs-sur-gages, de plus en plus enclin à l'alcool et à la dépression, obligé de vendre aux enchères les souvenirs de sa gloire passée et de se séparer de son dévoué majordome Clifton, s'abandonne aux dures réalités d'une existence morne et médiocre, seulement égayée par son espiègle fox-terrier, fidèle compagnon des bons et des mauvais jours...

1932, reclus et prostré dans un minable appartement où il se projette inlassablement ses succès cinématographiques d'antan, notre malheureux bonhomme accumule les catastrophes, en passe de mourir dans l'incendie de son logement et même de se tirer une fatale et définitive balle dans la bouche.

1929, les premiers tests de sonorisation viennent de s'opérer et semblent fort concluants sur le public qui "veut de nouvelles têtes et des têtes qui parlent". Et bientôt les studios Kinograph mettent un terme aux productions à venir de films muets, pour se lancer dans l'attrayante nouveauté du parlant. George Valentin, qui ne croit guère à l'avenir des films sonores, décide de réaliser un nouveau film muet, à forte connotation exotique et mélodramatique, "Tears of love" dans lequel il sera à la fois metteur en scène, acteur et producteur. Un insuccès majeur, concomitant au fameux krach boursier de l'époque, vont ruiner notre imprévoyant comédien, alors même que la petite Peppy gravit avec conviction les échelons du succès...

1931, George Valentin, abandonné par son épouse, triste client auprès des prêteurs-sur-gages, de plus en plus enclin à l'alcool et à la dépression, obligé de vendre aux enchères les souvenirs de sa gloire passée et de se séparer de son dévoué majordome Clifton, s'abandonne aux dures réalités d'une existence morne et médiocre, seulement égayée par son espiègle fox-terrier, fidèle compagnon des bons et des mauvais jours...

1932, reclus et prostré dans un minable appartement où il se projette inlassablement ses succès cinématographiques d'antan, notre malheureux bonhomme accumule les catastrophes, en passe de mourir dans l'incendie de son logement et même de se tirer une fatale et définitive balle dans la bouche.

Critiques et Commentaires

23502

Critique de

Jean-Claude

pour Cinéfiches

Note Cinéfiches : 17/20

Jubilatoire et bienheureuse incursion dans l'univers des films muets, peut-être enfin réhabilités aux yeux d'un certain public plus réfractaire que pédant, qui jongle adroitement, avec un bonheur méritoire et gracieux, avec les référentiels clins d'oeil cinématographiques, les archétypes classiques du mélodrame et une suave nostalgie du temps passé, entraînés par un Jean Dujardin étonnant, visiblement sous le charme et la prestance de son mémorable rôle, fort justement primé par un cannois prix d'interprétation que nous lui accordons avec silence et complicité partagés.

Critiques - Commentaires Public

7411

Critique de

Maxime Stintzy

Deux options contraires s’offraient aux réalisateurs d’après pour évoquer le douloureux et drolatique avènement du parlant dans le Hollywoodland (enseigne et glamour intacts) de la fin des années 20 : l’abandon au son et le retour au silence ; Singin’In The Rain en 1952 et, la nostalgie aidant, The Artist maintenant. Deux déclarations d’amour au cinéma, jubilatoires et complémentaires. Deux chefs-d’œuvre. Si, en l’occurrence et malgré un tournage sur pellicule couleur, le noir et blanc lustré de Guillaume Schiffman (authentique magicien des lumières) tout naturellement s’imposait, plus inattendu, plus audacieux surtout put paraître, chez son habituel comparse Michel Hazanavicius, le choix fondamental et fort bien assumé du premier degré, seul à même de préserver l’envoûtement et la pleine puissance d’un cinéma qu’il juge « émotionnel par excellence ». Car il ne s’agit pas là de « la dernière folie » d’un maître pointilleux du pastiche, au sens où pouvait l’entendre Mel Brooks dans son burlesque Silent Movie de 1976, mais bien d’un fantasme vieux de huit ans (et de 300 films visionnés !), d’un pari dément tenu de bout en bout : celui de renouer, rien qu’une fois, avec la magie muette d’un vrai mélo à l’ancienne, cru 1927 (année de son prologue), et donc dans l’exacte mouvance crânement revendiquée de L’Aurore (Murnau) ou de L’Heure suprême (Borzage).Autant dire que la barre se trouvait placée beaucoup plus haut qu’aux côtés de son si divertissant OSS 117, dont l’ultime illustrateur semblait de prime abord vouloir reconduire les atouts spécifiques (de drôlerie distanciée, de charme obsolète et d’absolu dépaysement) sur un tout autre terrain d’opérations… On retrouve du reste dans The Artist, outre l’allant, la qualité de grain, le perfectionnisme d’immersion et ce panache qui plus pathétiquement encore s’y déploie, le chef opérateur, le compositeur et le premier couple d’acteurs gagnant de ses deux opus précédents. L’effet n’est cependant point le même, loin de là, puisque sans jamais cesser d’y être heureux, on y sanglote davantage, en définitive, qu’on y rit ou qu’on y sourit. S’y instaure néanmoins une délectable continuité rétroactive entre les films dans le film, sorte de serials exotiques d’espionnage faussement palpitants où s’illustre d’abord le protagoniste (frac, puis loup façon Feuillade), et les missions au Caire, puis à Rio d’Hubert Bonnisseur de la Bath, lequel arborait – et pour cause – la même physionomie (sourire éclatant, sourcil relevé) que lui, la voix et la couleur en prime.Or A Russian Affair qui ouvre The Artist en triomphale avant-première, sur une sombre et tumultueuse partition digne de Franz Waxman (mais signée, comme la plupart des autres thèmes non-stop, par un Ludovic Bource idéalement éclectique), s’avère aussitôt prémonitoire du véritable drame à venir lorsque sous la torture, entre les mains d’un savant fou, son héros s’obstine précisément à l’être par son mutisme : « Parle ! – Je ne parlerai pas ! ». Et c’est bien dans ces cartons dialogués, auquel feront écho d’autres répliques à double sens, que réside l’enjeu très actuel de l’œuvre écrite, « storyboardée » et mise en scène par Michel Hazanavicius ; oui, dans cet acte de résistance aux périls croissants de la facilité et de la passivité, du fatalisme aussi.« O Fortuna », scandaient les moines de Carl Orff dans leurs Carmina Burana souvent repris au cinéma ; chez les acteurs, à l’instar des vieilles bobines qui magnifiaient la leur, « la roue tourne » également, et on le sait d’autant mieux qu’un organisme de charité français en fait état. Mais la résurrection demeure à l’écran toujours possible, pour peu qu’enfin l’orgueil se taise sans rien abdiquer d’une pérenne intégrité. Au-delà de son humeur nostalgique et de sa militante désuétude formelle, voilà ce que tend à nous démontrer, l’air de rien, l’assez exemplaire trajectoire de George Valentin, fictive vedette californienne que son rejet narquois du parlant (« Si c’est ça l’avenir, je vous le laisse ! ») mènera de la surexposition clinquante au ténébreux anonymat, de la gloire à la déchéance, de Hollywood à Sunset Boulevard (celui de Billy Wilder, référence récurrente de The Artist), avant le rebond provoqué de la sacro-sainte « deuxième chance », claquettes aux pieds. Lui fait naturellement pendant, en sens inverse sur les marches du succès, la vertigineuse ascension de sa protégée, puis de son ange gardien, la non moins imaginaire Peppy Miller, obscure figurante sacrée nouvelle « fiancée de l’Amérique » (après Mary Pickford, dont elle hérite là l’authentique villa).Intégralement tourné dans les grands studios de Los Angeles (ou ce qu’il en reste), parmi les fantômes d’un art qui n’y avait depuis trop longtemps plus droit de cité, le script (4 mois d’écriture à peine !) préserve donc sa valeur de conte en multipliant signes et allusions sans prétendre à la vaine reconstitution. Ainsi la compagnie Kinograph (comprenez « l’écriture du mouvement » !) n’a-t-elle jamais existé ; la Vitagraph, en revanche, fut rachetée par la Warner deux ans avant le début de l’action du film qu’elle distribue aujourd’hui. D’une part s’y superposent Rudolph Valentino (patronyme oblige), sa star sous contrat, à trois fringants moustachus, Douglas Fairbanks (la preuve : cet habile insert d’un extrait de The Mark of Zorro), et les deux John vide-bouteilles, Barrymore et Gilbert surtout (l’amant régulier de Garbo, passé réalisateur comme George Valentin, mais qui consentit, lui, à donner de la voix et ne s’en releva jamais) ; de l’autre affleurent Joan Crawford, bien sûr, et, par homonymie, les moins illustres Marilyn Miller (ex-chorus girl des Ziegfeld Follies, pionnière du parlant) ou Pepi Lederer (confidente de Louise Brooks et nièce de Marion Davies, suicidée par défenestration).Loin de forcer leur jeu outre mesure, Jean Dujardin et Bérénice Béjo prêtent à ces deux personnages composites une étonnante épaisseur humaine, rivalisant de sensibilité et de virtuosité (quatre mois d’initiation au « tap-dancing » en amont !) dans un prodigieux éventail de registres. Aussi cabot au besoin que son irrésistible petit partenaire canin (le mimétique Ubby, alias Jack), le premier paraît opérer une synthèse sublimée de tous ses emplois antérieurs, de Brice de Nice au Bruit des glaçons, et sidère par son économie de moyens dans l’émotion contagieuse. Mais la seconde eut autant que lui mérité un prix d’interprétation sur la Croisette, qui tenait pourtant là, à un demi-siècle d’intervalle, sa nouvelle (et plus subtile) B.B. : retrouvant à l’écran son statut révélateur de Meilleur Espoir Féminin (conçu par Gérard Jugnot en l’an 2000), pleine de pep ô combien elle pétille, gracieuse et mutine, d’une irradiante jeunesse préservée sans autre artifice que ce grain de beauté qu’appose à droite, au-dessus de sa bouche, son éphémère Pygmalion (un Beauty Spot qui devait d’ailleurs fournir son titre initial à The Artist). Nous lui devons même l’improvisation géniale d’une scène poétique par excellence qui l’entraîne à étreindre la veste de ce dernier, posée sur un cintre, en enfilant l’une de ses manches. Quant à la vivante caution cinéphilique du cru, elle réside dans l’altière présence de James Cromwell dont la composition de majordome fidèle et stoïque nous ramène, le cœur serré, aux Vestiges du Jour (James Ivory, 1993) : celui qui, après l’éleveur de Babe, campa tour à tour le Prince Philip (pour Frears) et George Bush père (chez Stone), n’est-il pas le fils du grand cinéaste John Cromwell (1888-1979), vétéran des armes et des larmes fraîchement audibles ?Remontant son sillage tari jusqu’à sa source pure, la quintessence de cinéma ici produite par Thomas Langmann passe dès lors comme un rêve, quand elle ne bascule pas, par saisissantes déflagrations sourdes ou sonores, dans ses cauchemardesques revers (les hurlements silencieux du héros soudain submergé par le vacarme de la vie, entre autres séquences clés). Tout, en conséquence, y prend sens, des faux titres en façade aux parcimonieux intertitres, des effondrements aux déplacements, des gros plans aux surimpressions, des ombres aux reflets.The Artist, joyau muet en noir et blanc, nous parle sans détours et, le temps trop bref d’une projection à recommencer, colore notre vie des effusions que le réel, morne et tapageur à la fois, réduit, entache ou bâillonne. Outsider absolu et pourtant déjà favori aux prochains Oscars, à jamais il restera, des deux côtés de l’Atlantique, sur cette crête d’exigence, aussi unique qu’indispensable.

7362

Critique de

JIPI

Quelle audace de montrer dans un concept obsolète, accompagné d'une partition musicale alerte ou sombre en fonction des modules traversés, l'itinéraire fastueux, puis en vrille de ce cabotin trop sûr de lui, dont l'orgueil et les extravagantes s’effondrent, détruites par l'apparition d'une nouvelle manière de faire beaucoup plus juteuse. Ils en ont des choses à dire ces visages privés de paroles en haut de l'affiche ou au fond du trou, que ce soit dans le mépris, l'exagération, la fierté, l'angoisse, la tourmente ou la détresse.Finalement dans la déprime, on n'est jamais vraiment abandonné de tous. Il reste toujours quelques parcelles d'encadrements, allant du chauffeur fidèle en passant par la starlette devenu célèbre mais reconnaissante envers les conseils d'une première idole abandonnée de tous.L'opus est émouvant, touche au plus profond une sensibilité d’abord en retrait devant un départ amusant, joyeux, tonitruant dans un feu d'artifice égoïste et narcissique, exécuté par un nanti se croyant préservé.Puis tout se calme, l'homme démuni de son gagne pain se lézarde, devient poignant devant son infortune lui faisant vomir toutes ses turbulences d'antan prétentieuses et abusives.La mission est de toucher le fond, puis de remonter à la surface en acceptant les pépites d'une nouvelle aventure cinématographique en compagnie d'un nouveau produit remarquablement vendu par celle qui, comblée de gloire, conserve toujours un regard sur celui qui n'est plus."The Artist" est un film de grande qualité, remarquablement formaté afin de montrer la gloire, la chute et la renaissance de Georges Valentin, acteur détenant pratiquement tous les défauts d'un égocentrique recadré par la déchéance.Jean Dujardin festif, arrogant et poignant en alternance, se laisse aller au fil de l'eau par le dédain, l’effondrement et l'espoir dans un visage entre deux âges.

Bibliographie

- Cahiers du Cinéma n° 671

- FICHE de Monsieur Cinéma